補助インスタンスを用いた表単位のリカバリ [アーキテクチャ]

1.はじめに

最近関わっている案件で、DBは遠隔の災対環境へ常時同期し、罹災時に災対環境に切り替えする、ただし特定の表(複数)だけ、前日の特定リストアポイントに復旧したい、という要件があった。いくつか検討した方式が以下であった。

(a)災対同期をGoldenGate等論理レプリケーションとし表毎に同期を制御できるようにする

(b)災対同期はDataGuardで物理レプリケーションとし、フェールオーバー後に

(b-1)前日断面のエクスポートを取得しておき、それをインポートする

(b-2)フラッシュバックテーブルで特定表を復旧

(b-3)補助インスタンスを用いた表単位のリカバリ

このうち、(a)は災対側の維持運用の負荷が高いので、(b)の方向性が望ましい。ActiveDataGuardなら(b-1)方式で、災対側でエクスポートしておくのがシンプルだ。しかし、表数やサイズが大きいと罹災時のRTOが許容できるか、ダンプファイルの置き場所やダンプ処理にかかる時間も実運用上許容されるかといった懸念がある。

(b-2)はDBオープン後にフラッシュバックテーブルで特定断面に戻す方法である。フラッシュバックテーブルは内部的にはUNDOを使ってリストアポイントまでリカバリする。母体の表サイズが大きくても更新が少なければ高速に処理が完了する。リストアポイントまでのUNDOが上書きされないよう、十分にUNDOリテンションを確保する必要がある。リストアポイントまでの間にalter table等のDDLが実行された場合はフラッシュバックテーブルは使えない(エラーとなる)という制約があり、プライマリ側で定義変更後に罹災するなど刹那なタイミングで復旧できないリスクがあるため、これだけに頼るのもリスクがある。

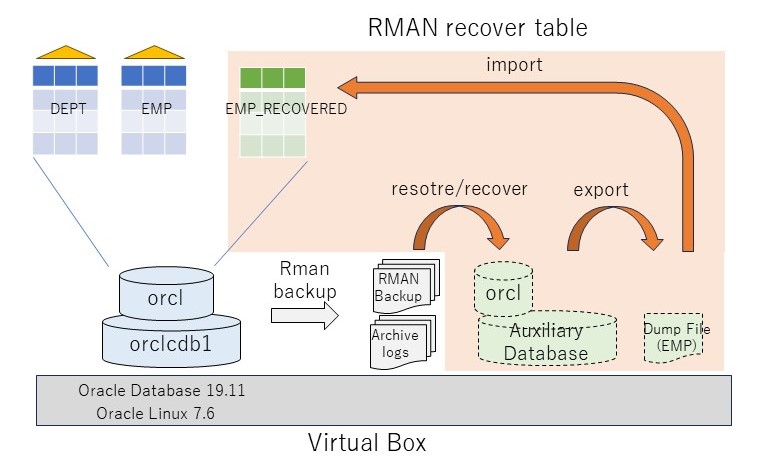

そこで(b-3)補助インスタンスを用いた表単位のリカバリである。これはRMANバックアップとアーカイブログを利用し、仮のインスタンスを立てて特定の(複数の)表をリカバリする機能である。災対側でもRMANのバックアップがとられていれば、そこから表の特定時点の断面を取り出すことができる。

今回、この補助インスタンスを用いた表単位のリカバリを実際に行い、補助インスタンスを利用した表リカバリについて考察してみたい。

2.検証モデル

ここでは、補助インスタンスを使った表単位のリカバリで、PDB上のSCOTT.EMPを特定のリストアポイント(=SCN)にリカバリしてみる(その他のDBは最新状態のまま)。テスト環境は手元のVirtual BoxのOracle19.11を使う。テスト準備として、アーカイブログモードとし、RMANフルバックアップを取得する。補助インスタンスリストア用に/mntをC:\Users\kazuhiro\Downloadsにマウントしておく(VirtualBoxの共有フォルダの設定)。

テストシナリオは以下の通り:

- PDB名ORCLのSCOTT.EMP/DEPTを作成、初期データを挿入

- リストアポイント取得

- EMPにINSERT 1件

- EMPをリストアポイントにリカバリした内容をEMP_RECOVER表に復旧

テストのコマンドは以下の通り。ポイントは★の部分のRMANコマンドで、recover tableで、EMP表をEMP_RECOVERED表に復旧するようにしている。なお、@empはemp表の作成スクリプトである。EMP表には初期データとして14件、リストアポイント作成後にempno=9999を1行を追加している。したがって、復旧した際には15件ではなく、14件となることが期待である。

rman target /

backup as compressed backupset database;

--EMP表作成

sqlplus scott/oracle@orcl

@emp

select count(*) from dept;

select count(*) from emp;

--リストアポイント(zenjitu)を作成

sqlplus sys/oracle@orcl as sysdba

create restore point zenjitu;

--リストアポイント後の更新を実行

sqlplus scott/oracle@orcl

insert into emp

values(

9999, 'KAZUHIRO', 'TAKAHASHI', 7000,

to_date('08-03-2024','dd-mm-yyyy'),

1000, null, 10

);

commit;

select count(*) from emp;

select * from emp where empno=9999;

exit

--★表のリカバリ(EMP表をEMP_RECOVERED表に復旧する)

rman target /

recover table scott.emp of pluggable database orcl until restore point ZENJITU auxiliary destination '/mnt' REMAP TABLE 'SCOTT'.'EMP':'EMP_RECOVERED' ;

select count(*) from dept;

select count(*) from emp;

select * from emp where empno=9999;

select segment_name, bytes, blocks from user_segments;

desc emp

desc emp_recovered

3.検証結果

補助インスタンスを用いた表のリカバリは、内部的に以下の動作を行っていることがわかった(検証結果のログは参考[1]を参照されたい)。ポイントとなる部分に★を付けたので、ここだけ追えば概ね流れは理解できるだろう。

SID='gicq'でインスタンスを起動 SCNをリストアポイントに設定 制御ファイルをリストア ★①補助インスタンス用制御ファイル クローンデータベースをマウント ログスイッチ SCNをリストアポイントに設定 クローンデータファイルの1,9,4,11,3,10とtempファイルの1,3に新しい名前を付与 全てのtempfileをスイッチ クローンデータファイルをリストア(1,9,4,11,3,10) ★②CDBリストア 全てのクローンデータファイルをスイッチ SCNをリストアポイントに設定 クローンデータファイルをオンライン(1,9,4,11,3,10) クローンデータベースの表領域をリカバリ ★③CDBメディアリカバリ "SYSTEM", "ORCL":"SYSTEM", "UNDOTBS1", "ORCL":"UNDOTBS1", "SYSAUX", "ORCL":"SYSAUX" クローンデータベースをリードオンリーでオープン クローンのPDBをオープン(ORCL) クローンでspfileをメモリから生成 クローンをシャットダウン クローンをnomountで起動 制御ファイルを設定(①でリストアしたファイル) クローンをシャットダウン クローンをnomountで起動 クローンをマウント SCNをリストアポイントに設定 クローンデータファイルの12に新しい名前を付与 クローンデータファイルをリストア(12) ★④PDBリストア 全てのクローンデータファイルをスイッチ SCNをリストアポイントに設定 クローンORCLのデータファイルをオンライン(12) クローンデータベースの表領域をリカバリ ★⑤PDBメディアリカバリ "ORCL":"USERS", "SYSTEM", "ORCL":"SYSTEM", "UNDOTBS1", "ORCL":"UNDOTBS1", "SYSAUX", "ORCL":"SYSAUX" delete archivelog クローンデータベースをリセットログでオープン クローンのPDBをオープン(ORCL) ORCLにディレクトリオブジェクトを作成する(TSPITR_DIROBJ_DPDIR as /mnt) クローンのORCLにディレクトリオブジェクトを作成する(TSPITR_DIROBJ_DPDIR as /mnt) 表のエクスポート(/mnt/tspitr_gicq_28603.dmp) ★⑥表エクスポート クローンデータベースをシャットダウン(abort) 表のインポート ★⑦表インポート 自動インスタンスの削除

復旧後の結果確認をしたところ、想定通りEMP_RECOVEREDが作成されている。件数は14件で、INSERTの更新前のリストアポイントに復旧していることがわかる。

[oracle@localhost ~]$ sqlplus scott/oracle@orcl

...

SQL> select table_name from user_tables;

TABLE_NAME

--------------------------------------------------------------------------------

DEPT

EMP

EMP_RECOVERED ★

SQL>

SQL> select count(*) from EMP_RECOVERED;

COUNT(*)

----------

14

SQL>

SQL> select * from emp where empno=9999;

EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM

---------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ----------

DEPTNO

----------

9999 KAZUHIRO TAKAHASHI 7000 08-MAR-24 1000

10

SQL> select * from EMP_RECOVERED where empno=9999;

no rows selected

セグメントの状態を確認すると、EMP_RECOVEREDにはPKの索引がない。表の定義を確認すると、EMPNOのNOT NULL制約がなくなっていた。FK制約もない。データは復旧できるが、表の制約は外れてしまうようだ。

SQL> select segment_name, bytes, blocks from user_segments; SEGMENT_NAME BYTES BLOCKS ________________ ________ _________ DEPT 65536 8 EMP 65536 8 EMP_RECOVERED 65536 8 ★対応するPK索引がない PK_DEPT 65536 8 PK_EMP 65536 8 SQL> SQL> desc emp Name Null? Type ___________ ___________ _______________ EMPNO NOT NULL NUMBER(4) ENAME VARCHAR2(10) JOB VARCHAR2(9) MGR NUMBER(4) HIREDATE DATE SAL NUMBER(7,2) COMM NUMBER(7,2) DEPTNO NUMBER(2) SQL> desc emp_recovered Name Null? Type ___________ ________ _______________ EMPNO NUMBER(4) ★NOT NULLがない ENAME VARCHAR2(10) JOB VARCHAR2(9) MGR NUMBER(4) HIREDATE DATE SAL NUMBER(7,2) COMM NUMBER(7,2) DEPTNO NUMBER(2) SQL> SQL> select index_name from user_indexes; INDEX_NAME _____________ PK_DEPT PK_EMP SQL> select constraint_name,constraint_type,table_name,status from user_constraints; CONSTRAINT_NAME CONSTRAINT_TYPE TABLE_NAME STATUS __________________ __________________ _____________ __________ FK_DEPTNO R EMP ENABLED PK_DEPT P DEPT ENABLED PK_EMP P EMP ENABLED ★EMP_RECOVEREDに対応するPK制約がない SQL>

4.考察

今回の検証を通して分かったことは以下の通り

- recover table scott.emp of pluggable database orcl until restore pointで特定の表の断面を復旧させることが可能

- 補助インスタンスに必要なメモリ(SGAのサイズ)は元のDBと同じ

- 補助インスタンスに必要な領域はSYSTEM、SYSAUX、UNDO(CDBとPDB)+復旧したい表の格納されている表領域を構成するデータファイルの合計サイズ+TEMP(CDBとPDB)+REDO+リストアが必要なアーカイブログ

- 復旧時間は上記ファイルのリストアおよびSCNまでのリカバリ時間+エクスポート+インポートの時間

- 復旧した表は制約が外れる

今回の検証結果を踏まえると、データの内容は復旧できるが、表の制約や関連する索引は復旧できない。元表をドロップして、recover tableで戻したとしても、その状態から制約や索引を付与する対処をすることは、運用上結構厳しいかもしれない。それならば、今回のように別名で一度復旧させて、元表をトランケートし、insert into selectでコピー、リストアした表をドロップが良いだろう。一時的にこの表の領域が2倍必要となるが、表毎の個別対応をするよりはシンプルに復旧できる。

SQL> truncate table emp; Table EMP truncated. SQL> insert /*+ append */ into emp select * from emp_recovered; 14 rows inserted. SQL> commit; Commit complete. SQL> drop table emp_recovered; Table EMP_RECOVERED dropped. SQL>

もう一つ考えられるのは、RESTOREコマンドにNOTABLEIMPORT句をつけて、ダンプの出力で留めておく方法である。インポートする際にトランケートモード、DATA_ONLYでインポートすれば、索引を維持したままデータを復旧できるし、DB領域は余計にかからないだろう。

22.1.3.4 リカバリされた表および表パーティションのターゲット・データベースへのインポートについて デフォルトでは、RMANは、リカバリされた表または表パーティション(エクスポート・ダンプ・ファイルに格納される)をターゲット・データベースにインポートします。ただし、RESTOREコマンドのNOTABLEIMPORT句を使用すると、リカバリされた表または表パーティションをインポートしないように選択できます。

もしリストアポイント後に定義変更がされていた場合、元表と復旧した表とで定義が異なることになる。この場合はやはり表は再作成(必要な索引も含め)した上で、上記いずれかの対応を取ることになるのだろう。データやオブジェクトの依存関係を考えなければならないという点で、オブジェクトレベルのリカバリは本質的に難易度が高くなるのは仕方がない。

5.まとめ

本稿では補助インスタンスを用いた表のリカバリについて、実機検証した結果を踏まえ活用方法について考察した。総じて言えるのは、バックアップから特定の表の特定の状態のダンプファイルを生成することができる、という点は極めて有用である。本質的には複雑な処理をRMANの1つのコマンドで実現できてしまうのは非常に有難い。

ただ、使いどころという観点では、あまり大量の表に対して実行するケースには向いておらず、特定、あるいはいくつかの表について復旧したい場合に限られるだろう。補助インスタンスは復旧に関連する表領域(を構成するデータファイル)をリストアするため、復旧範囲が広がれば広がるほど、元のデータベースと同じ領域が補助インスタンスに必要となってしまうし、ダンプファイルも大きくなってしまう。

今回の結果を踏まえると、フラッシュバックテーブルが使えるなら、多くの場合でその方が復旧はシンプルで速いだろう。UNDOを大きくとる必要はあるが、バックアップ運用が回れば副作用はないように思う。それでもUNDOが不足した場合(ギャランティでない場合は上書きされてしまう)は復旧できないというリスクがあるし、定義変更の影響もあるので、そういった表についてはこの方法で個別にリカバリすればよいだろう。

今回調べている中で、TSPITRを使った表領域のリカバリもできることが気が付いた。リカバリしたい表(+関連する索引)を表領域にまとめられれば、有効な復旧方法になるかもしれない。この点については、別途検証してみたい。Oracleは様々なリカバリ方法が用意されているので、ユーザ側が要件に対してどこまで使い方をイマジネーションできるかが重要である。

参考

[1]補助インスタンスを用いた表のリカバリ検証のログ20240311_recovertable.txt

[2]バックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド 19c, 22 表および表パーティションのリカバリ

2024-03-16 20:58

SQL*Loaderの性能見積もりの考え方 [アーキテクチャ]

はじめに

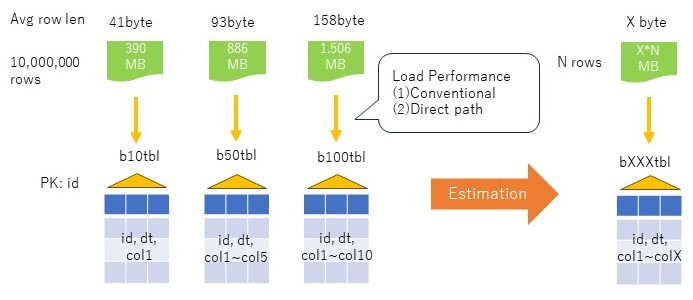

データ移行等でcsvをSQL*LoaderでOracleにロードする際、どの程度の性能を期待できるのかを見積もる必要がある。特定の表についてであれば、実機の基礎性能をベースに件数で比例させれば簡単に見積もりができる。しかし、実際は様々な表があり、それぞれに対して測定する訳にもいかない。ここでは、簡単なテストケースでLoaderの基礎性能を測定し、平均行長と行数からロード性能を見積もる方法について考察してみたい。

1.性能モデル

やりたいことは、特定の環境において、入力となるcsvの平均行長と行数から、SQL*Loaderの性能を見積もりすることである。

方法として考えたのは、平均行長の異なる3つの表、b10tbl, b50tbl, b100tblについて、一定の件数(10,000,000件)のロード性能を基礎数値として取得し、それをもとに性能を見積もる方法である。

モデルとした表は、idカラムをnumber型の主キーとし、1からの連番を振る。dtカラムはdate型で、更新日時を入れる。col1~colnはvarchar2(10)のカラムで、b10tblは1個、b50tblは5個、b100tblは10個とし、ランダムな文字列を10バイト挿入する。

Loaderの測定パタンとしては、一般的なにコンベンショナルとダイレクトパスロードを考える。前提として、データは主キー順に並んでいることは保証されず、主キーは作成しつつ挿入することとする。NOLOGGINGも使わない。表のPCTFREEはデフォルト10%、記憶域(初期エクステントサイズ)もデフォルト(64KB)とする。

2.表(データ)の準備

表を作成する。

drop table b10tbl cascade constraints; create table b10tbl( id number(9), dt date, col1 varchar2(10), constraint pk_b10tbl primary key (id) ); drop table b50tbl cascade constraints; create table b50tbl( id number(9), dt date, col1 varchar2(10), col2 varchar2(10), col3 varchar2(10), col4 varchar2(10), col5 varchar2(10), constraint pk_b50tbl primary key (id) ); drop table b100tbl cascade constraints; create table b100tbl( id number(9), dt date, col1 varchar2(10), col2 varchar2(10), col3 varchar2(10), col4 varchar2(10), col5 varchar2(10), col6 varchar2(10), col7 varchar2(10), col8 varchar2(10), col9 varchar2(10), col10 varchar2(10), constraint pk_b100tbl primary key (id) );

SQL*Loader用のcsvを生成するための初期データを挿入する。

begin

for i in 1..10 loop

insert into b10tbl select

1000000*(i-1)+rownum id,

sysdate dt,

dbms_random.string('x',10) col1

from dual connect by level <=1000000;

commit;

end loop;

end;

/

begin

for i in 1..10 loop

insert into b50tbl select

1000000*(i-1)+rownum id,

sysdate dt,

dbms_random.string('x',10) col1,

dbms_random.string('x',10) col2,

dbms_random.string('x',10) col3,

dbms_random.string('x',10) col4,

dbms_random.string('x',10) col5

from dual connect by level <=1000000;

commit;

end loop;

end;

/

begin

for i in 1..10 loop

insert into b100tbl select

1000000*(i-1)+rownum id,

sysdate dt,

dbms_random.string('x',10) col1,

dbms_random.string('x',10) col2,

dbms_random.string('x',10) col3,

dbms_random.string('x',10) col4,

dbms_random.string('x',10) col5,

dbms_random.string('x',10) col6,

dbms_random.string('x',10) col7,

dbms_random.string('x',10) col8,

dbms_random.string('x',10) col9,

dbms_random.string('x',10) col10

from dual connect by level <=1000000;

commit;

end loop;

end;

/

統計情報を取得しておく(_optimizer_gather_stats_on_loadがデフォルト(TRUE)のため、空だと自動で取得されてしまうかもしれないため)。

exec dbms_stats.gather_table_stats('scott','b10tbl');

exec dbms_stats.gather_table_stats('scott','b50tbl');

exec dbms_stats.gather_table_stats('scott','b100tbl');

この時点でセグメントサイズを確認しておく。

col segment_name for a20 select segment_name, sum(bytes)/1024/1024 mb from user_segments where segment_name like '%B%TBL' group by segment_name order by 1; SEGMENT_NAME MB -------------------- ---------- B100TBL 1415 B10TBL 327 B50TBL 804 PK_B100TBL 160 PK_B10TBL 164 PK_B50TBL 163 6 rows selected.

ここから、csvファイルを出力するためのSQLファイルを作成する。ここで主キーでのソートはしない。csvの出力先を/u01とする(OCIのBaseDBは/u01のファイルシステムに196Gが割り当てられている。/homeは1GBもないので、大きなファイルを置いてはいけない)。

vi b10tbl.sql spool /u01/app/oracle/dump/scott/b10tbl.csv select * from b10tbl; spool off vi b50tbl.sql spool /u01/app/oracle/dump/scott/b50tbl.csv select * from b50tbl; spool off vi b100tbl.sql spool /u01/app/oracle/dump/scott/b100tbl.csv select * from b100tbl; spool off

上記sqlファイルをsqlplusから実行して、csvファイルを作成する。

sqlplus scott/xxx@oradb alter session set nls_date_format='YYYYMMDD HH24:MI:SS'; set feedback off heading off termout off set markup csv on delimiter '|' @b10tbl.sql @b50tbl.sql @b100tbl.sql set markup csv off

csvのサイズは以下の通り、最大のB100TBLで1.47GBであった。

[oracle@oradbvm1 ~]$ cd /u01/app/oracle/dump/scott/ [oracle@oradbvm1 scott]$ ll *.csv -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 1578888897 Feb 18 16:19 b100tbl.csv -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 408888897 Feb 18 16:17 b10tbl.csv -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 928888897 Feb 18 16:18 b50tbl.csv [oracle@oradbvm1 scott]$

3.SQL*Loaderの準備

SQL*Loaderの制御ファイルを用意する。トランケートモードとして、表にデータが入っていれば切り捨てられる。

vi b10tbl.ctl load data characterset UTF8 infile '/u01/app/oracle/dump/scott/b10tbl.csv' badfile 'b10tbl.bad' discardfile 'b10tbl.dsc' truncate into table b10tbl fields terminated by '|' optionally enclosed by '"' trailing nullcols ( id integer external, dt date 'YYYYMMDD HH24:MI:SS', col1 char(10) ) vi b50tbl.ctl load data characterset UTF8 infile '/u01/app/oracle/dump/scott/b50tbl.csv' badfile 'b50tbl.bad' discardfile 'b50tbl.dsc' truncate into table b50tbl fields terminated by '|' optionally enclosed by '"' trailing nullcols ( id integer external, dt date 'YYYYMMDD HH24:MI:SS', col1 char(10), col2 char(10), col3 char(10), col4 char(10), col5 char(10) ) vi b100tbl.ctl load data characterset UTF8 infile '/u01/app/oracle/dump/scott/b100tbl.csv' badfile 'b100tbl.bad' discardfile 'b100tbl.dsc' truncate into table b100tbl fields terminated by '|' optionally enclosed by '"' trailing nullcols ( id integer external, dt date 'YYYYMMDD HH24:MI:SS', col1 char(10), col2 char(10), col3 char(10), col4 char(10), col5 char(10), col6 char(10), col7 char(10), col8 char(10), col9 char(10), col10 char(10) )

4.性能測定

上記のモデルを実際にOCIのBaseDBを利用して測定した。環境はこちらに記載の環境と同じため割愛する。

SQL*Loaderでロードを行う。まずは、コンベンショナルモードを使う。1000件毎にコミットとなるよう、rowsとbindsizeを設定する。

sqlldr scott/xxx@oradb control=b10tbl.ctl log=b10tblc.log rows=1000,bindsize=1000000,silent=errors,feedback sqlldr scott/xxx@oradb control=b50tbl.ctl log=b50tblc.log rows=1000,bindsize=1000000,silent=errors,feedback sqlldr scott/xxx@oradb control=b100tbl.ctl log=b100tblc.log rows=1000,bindsize=1000000,silent=errors,feedback

続いて、ダイレクトパス(direct=true)でデータロードを行う。1000件毎の処理となるよう、columnarrayrowsを設定する。

sqlldr scott/xxx@oradb control=b10tbl.ctl log=b10tbld.log direct=true, columnarrayrows=1000, silent=errors,feedback sqlldr scott/xxx@oradb control=b50tbl.ctl log=b50tbld.log direct=true, columnarrayrows=1000, silent=errors,feedback sqlldr scott/xxx@oradb control=b100tbl.ctl log=b100tbld.log direct=true, columnarrayrows=1000, silent=errors,feedback

5.測定結果

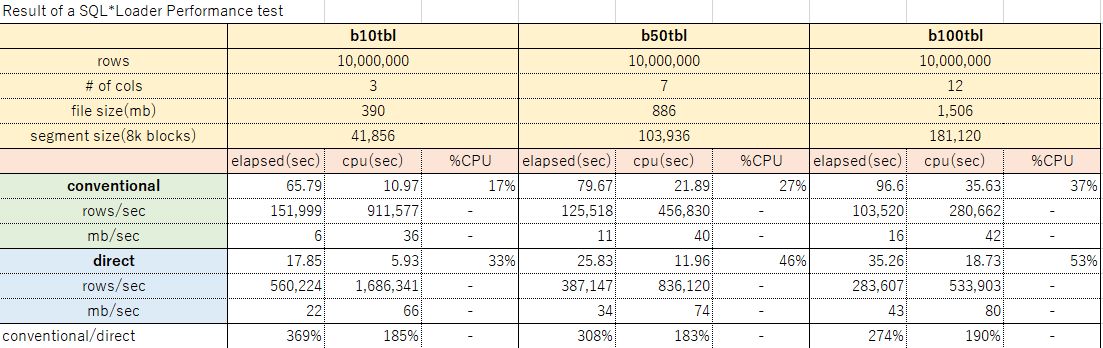

測定結果のサマリは下表の通り。

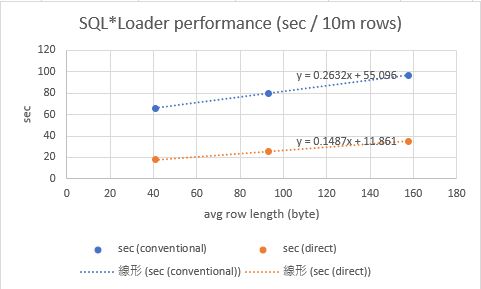

上記結果から、平均行長とロード性能の関係をグラフにすると、下図の通りとなった。行長が大きくなると線形に処理時間が伸びているように見えるため、ここから任意の平均行長について10,000,000件をロードする近似式を作ることができる。

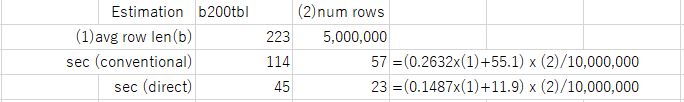

上記近似式で得られた結果から、単位行数あたりのロード時間が求まるので、下図のように任意の行数を時間を見積もる式が得られる。例えば、平均行長223バイト、5,000,000件のb200tblの場合は、コンベンショナルは57秒、ダイレクトパスロードは23秒と見積もることができる。

答え合わせのため、実際に平均行長223バイト、5,000,000件で測定したところ、コンベンショナルの見積もり57秒に対し54秒、ダイレクトパスの見積もり23秒に対し28秒となった。若干ブレはあるものの、まずまずの値が見積もれることがわかった。

SQL> !ls -l /u01/app/oracle/dump/scott/b200tbl.csv

-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 1113888896 Feb 20 07:36 /u01/app/oracle/dump/scott/b200tbl.csv

SQL> select 1113888896/5000000 from dual;

222.777779 →平均カラム長223バイト

SQL> !wc -l /u01/app/oracle/dump/scott/b200tbl.csv

5000000 /u01/app/oracle/dump/scott/b200tbl.csv →5,000,000件

[oracle@oradbvm1 ldrtest]$ grep Elapsed b200tbld.log

Elapsed time was: 00:00:28.24 →ダイレクトパス

[oracle@oradbvm1 ldrtest]$ grep Elapsed b200tblc.log

Elapsed time was: 00:00:54.42 →コンベンショナル

[oracle@oradbvm1 ldrtest]$

7.まとめ

本稿では、SQL*Loaderの性能を、実機の基礎性能を用いて、任意の行長、行数のロード性能(コンベンショナル、ダイレクト)を見積もる方法について考察した。性能の結果はあくまで一例で、実際は入力ファイルの要件に応じてLoaderのパラメータは実際の利用シーンにより適宜変更が必要だろう。なお、平均行長が伸びると、線形に処理時間も伸びる、という仮定は一定の範囲を超えると誤差が大きくなるかもしれない。ブロックサイズ(今回の環境では8KB、PCTFREE10%)に対して、平均行長が極端に大きい場合は誤差が大きくなる可能性があるので、大きな行長を扱う場合は基礎性能モデルの作り方に注意が必要だろう。

◆参考

[1]測定結果詳細:20240218_sqlldrPerfTest_v2.xlsx

2024-02-20 06:47

DBのCPUサイジングについての一考察 [アーキテクチャ]

はじめに

DBサーバにどの程度のCPUが必要かを見積りしなければならない状況はよくある。

基盤更改の場合は、現行のシステムがあり、そのHWスペックもリソース状況もわかっているので、CPUの性能比から概ね精度の高い見積もりが可能である。しかし、全く新規業務の場合は、机上でどの程度のCPUが必要かを導くことは難しい。しかも、業務仕様や処理方式が決まっていない状況ではなおさらである。このような場合、想定する処理方式に対する性能の基礎数値が重要となる。

本稿では、DBの基礎的な処理(INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE)の基礎数値を取得する簡単なモデルと処理(PL/SQL)を、OCIの環境で実測し、その結果を考察してみたい。なお、性能の結果は環境によって変わるので、あくまで参考程度と考えてほしい。

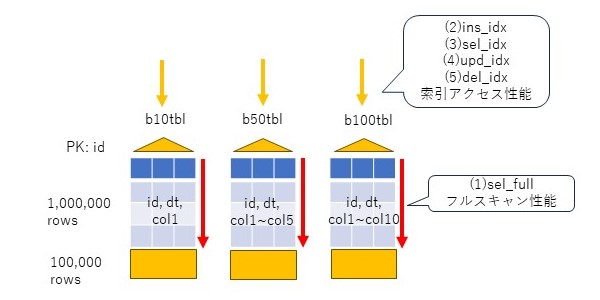

1.性能モデル

性能モデルとして、3つの表、b10tbl, b50tbl, b100tblを考える。

idカラムをnumber型の主キーとし、1からの連番を振る。dtカラムはdate型で、更新日時を入れる。col1~colnはvarchar2(10)のカラムで、b10tblは1個、b50tblは5個、b100tblは10個とし、ランダムな文字列を10バイト挿入する。初期データ件数は100万件とする。

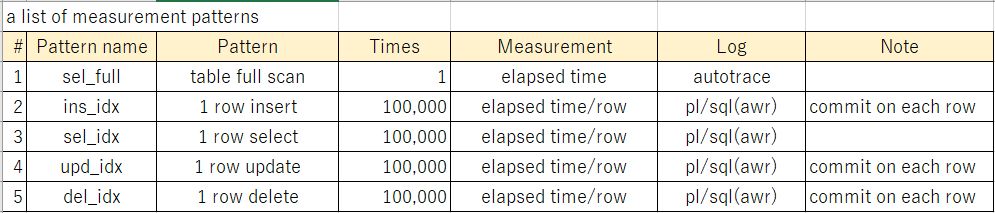

この表に対して、以下のパタンで基礎性能値を確認する。1番目はselectのフルスキャン、2~5番目は索引アクセスのパタン(insert、select、update、delete)である。索引アクセスは10万回行う。

2.表(データ)の準備

表を作成するDDLは以下の通り。

drop table b10tbl cascade constraints; create table b10tbl( id number(7), dt date, col1 varchar2(10), constraint pk_b10tbl primary key (id) ); drop table b50tbl cascade constraints; create table b50tbl( id number(7), dt date, col1 varchar2(10), col2 varchar2(10), col3 varchar2(10), col4 varchar2(10), col5 varchar2(10), constraint pk_b50tbl primary key (id) ); drop table b100tbl cascade constraints; create table b100tbl( id number(7), dt date, col1 varchar2(10), col2 varchar2(10), col3 varchar2(10), col4 varchar2(10), col5 varchar2(10), col6 varchar2(10), col7 varchar2(10), col8 varchar2(10), col9 varchar2(10), col10 varchar2(10), constraint pk_b100tbl primary key (id) );

初期データを挿入する。

insert into b10tbl select

rownum id,

sysdate dt,

dbms_random.string('x',10) col1

from dual connect by level <=1000000;

commit;

insert into b50tbl select

rownum id,

sysdate dt,

dbms_random.string('x',10) col1,

dbms_random.string('x',10) col2,

dbms_random.string('x',10) col3,

dbms_random.string('x',10) col4,

dbms_random.string('x',10) col5

from dual connect by level <=1000000;

commit;

insert into b100tbl select

rownum id,

sysdate dt,

dbms_random.string('x',10) col1,

dbms_random.string('x',10) col2,

dbms_random.string('x',10) col3,

dbms_random.string('x',10) col4,

dbms_random.string('x',10) col5,

dbms_random.string('x',10) col6,

dbms_random.string('x',10) col7,

dbms_random.string('x',10) col8,

dbms_random.string('x',10) col9,

dbms_random.string('x',10) col10

from dual connect by level <=1000000;

commit;

統計情報を取得する。

exec dbms_stats.gather_table_stats('scott','b10tbl');

exec dbms_stats.gather_table_stats('scott','b50tbl');

exec dbms_stats.gather_table_stats('scott','b100tbl');

作成した表のサイズを確認する。

col segment_name for a20 select segment_name, sum(bytes)/1024/1024 mb from user_segments where segment_name like '%B%TBL' group by segment_name order by 1;

3.測定

フルスキャン性能については、シンプルにautotraceの処理時間を想定する。select *としたのは、フルスキャンに主キーの索引が使われないにするためである。以下はb10tblの例である。

set timi on set autotrace traceonly select * from b10tbl; set autotrace off

INSERT性能は、PL/SQLで100万件の状態から10万件を追加する。この際、dtには更新日時、colxにはdbms_randomでランダムな文字列を生成して設定する。以下の例はb10tblなので、col1カラムだけであるが、b50tblでは5カラム、b100tblでは10カラム分、ランダムな文字列を生成し設定する。また、コミットは1件毎に実施する。

declare

i number;

begin

for i in 1000001..1100000 loop

insert into b10tbl values(i,sysdate,dbms_random.string('x',10));

commit;

end loop;

end;

/

SELECT性能は、同様にPL/SQLで、INSERTで積まれた10万件に対して、主キー一本引きのSQLを発行する。以下の例はb10tblなので、col1カラムだけであるが、b50tblでは5カラム、b100tblでは10カラム分、カラムを取得する。

declare i number; l_col1 varchar2(10); begin for i in 1000001..1100000 loop select col1 into l_col1 from b10tbl where id=i; end loop; end; /

SELECT性能は、同様にPL/SQLで、INSERTで積まれた10万件に対して、主キー一本引きでUPDATEを発行する。この際、dtには更新日時、colxにはdbms_randomでランダムな文字列を生成して設定する。以下の例はb10tblなので、col1カラムだけであるが、b50tblでは5カラム、b100tblでは10カラム分、ランダムな文字列を生成し設定する。コミットは1件毎に実施する。

declare

i number;

begin

for i in 1..100000 loop

update b10tbl set dt=sysdate,col1=dbms_random.string('u',10) where id=1000000+i;

commit;

end loop;

end;

/

DELETE性能は、同様にPL/SQLで、INSERTで積まれた10万件に対して、主キー一本引きのDELETEを発行する。コミットは1件毎に実施する。

declare i number; begin for i in 1000001..1100000 loop delete from b10tbl where id=i; commit; end loop; end; /

4.測定環境

上記のモデルを実際にOCIのBaseDBを利用して測定する。環境は以下の通り。

Shape: VM.Standard.E4.Flex CPU core count: 2 Oracle Database software edition: Enterprise Edition High Performance Storage management software: Oracle Grid Infrastructure Available data storage: 256 GB Recovery area storage: 256 GB Total storage size: 712 GB Theoretical max IOPS: 19.2K DB system version: 19.20.0.0.0

メモリの状態は以下の通り。SGAは14.5GB、そのうちバッファキャッシュは12GBである。

Memory Statistics

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Begin End

------------ ------------

Host Mem (MB): 31,893.9 31,893.9

SGA use (MB): 14,848.0 14,848.0

PGA use (MB): 1,084.4 1,106.1

% Host Mem used for SGA+PGA: 49.95 50.02

Database Resource Limits

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Begin End

---------------- ----------------

CPUs: 4 4

SGA Target: 15,569,256,448 15,569,256,448

PGA Target: 3,892,314,112 3,892,314,112

Memory Target: 0 0

Cache Sizes Begin End

~~~~~~~~~~~ ---------- ----------

Buffer Cache: 12,352M 12,352M Std Block Size: 8K

Shared Pool Size: 1,405M 1,404M Log Buffer: 154,872K

In-Memory Area: 0M 0M

上記の方法でデータを作成したところ、以下のサイズ(表と索引)となった。合計でたかだか338MBなので、全てバッファキャッシュに十分収まる。

SEGMENT_NAME MB -------------------- ---------- B100TBL 157 B10TBL 36 B50TBL 94 PK_B100TBL 17 PK_B10TBL 17 PK_B50TBL 17

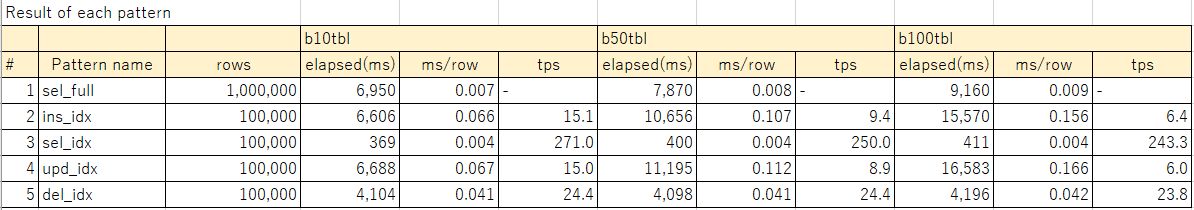

5.測定結果

下表に測定結果を示す。rowsは処理件数、elapsed(ms)は処理の経過時間を示す。1番目のsel_fullはautotraceの経過時間、その他2~5番目はSQLレポート上の経過時間を示す。ms/rowは、1件あたりの処理時間を示す。例えばsel_fullであれば100万件の処理時間を100万で割った数値、sel_idxであれば、10万件の処理時間を10万で割った数値を示す。tpsは1をms/rowで割った値で、単位時間(1秒)あたりの処理件数を示す。

なお、参考[1]に、測定結果とあわせて、AWRレポート、SQLレポートをまとめたexcelシートを載せているので、詳細に興味があればそちらを確認頂きたい。

6.考察

フルスキャンはカラム長が長くなるほどに処理時間が延びる。カラム長が長いと参照ブロック数が増えることになるので、当然だろう。表と索引はバッファキャッシュに乗っているため、処理時間にIOは含まれていない数字と理解する必要がある。

SELECTはカラム数が増えるとじわりと処理時間が伸びていることがわかる。SQLレポートのGetsを見る限り、SELECTは4ブロック/件の論理ブロック読み込みをしていた。索引に3ブロック(BLEVEL=2)、表に1ブロックの読み込みをしていると推測される。通常の索引はBLEVEL=3位になっていることが多いので、少し軽めな索引アクセスと理解する必要がある。

INSERTとUPDATEはほぼおなじ程度の処理単価となっている。カラム増加に対する処理時間の傾向もほぼ同じである。SQLレポートのGetsを見る限り、INSERTは5ブロック/件、UPDATEは6ブロック/件の論理ブロック読み込みをしていた。このうち4ブロックは更新ブロックの特定に使われているはずなので、残りが純粋な更新に必要なUNDO関連のブロック数と思われる。カラム増加による処理時間の伸びが顕著なのは、dbms_randomの呼び出し回数の影響が大きいかもしれない。純粋なDMLの処理時間を確認する意味では、関数を含めない方が良かったかもしれない。

DELETEはカラム数の増加の影響はかなり限定的に見える。SQLレポートのGetsを見る限り、8ブロック/件の論理ブロック読み込みをしていた。これも4ブロックは更新ブロックの特定に使われているはずで、残りがDELETEに必要なUNDO関連のブロックなのだろう。更新よりブロック数が多いのは、索引の更新に伴うものかもしれない(削除に伴い、索引のB*Treeおよびリーフブロックの更新が必要)。

単位時間あたりのトランザクション数(tps)については、総じてSQLの性能は、DMLより一桁は速い。INSERTやUPDATEで、b10tblで18倍、b100tblで40倍もの差がある。DELETEは比較的軽いが、それでも10倍程度の差がある。

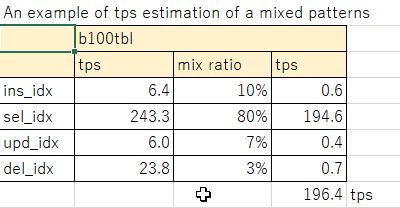

実際のシステムにおいては、一定の比率で参照、更新トランザクションが発生するので、上記を基礎数値として1コアあたりにさばけるトランザクション数が導き出せる。例えば、b100tblのモデルでselectが80%、insertが10%、updateが7%、deleteが3%の比率とすると、196tps/コアとなる。このような考え方で、必要な単位時間あたりのトランザクションに応じて、コア数を見積もることができる。実際に使うコアのスペックが異なる場合は、ここからspec int等のベンチマーク結果から、コア性能を考慮した見積もりを作れば良いだろう。

7.まとめ

DBサーバのCPUの見積もりについて、モデル(データ、処理モデル)から、OCIで実測した結果をもとに基礎数値を求めて、コア数を見積もる考え方について述べた。また、測定結果について、SQL、DMLの性能の傾向、カラム数(平均行長)に対する性能の傾向について考察した。

性能測定結果は環境によって変わるので、あくまで参考程度にしかならないとしても、実際の業務処理ロジックに近いモデルを作ることで、見積もりの精度を上げることができるだろう。

ありがたいことに、OCIのようなパブリッククラウドが使えるようになり、実機による測定ができる環境を実に簡単に準備できるようになった。いくばくかの利用料は発生するかもしれないが、コア数を比較的精度高く見積もることは、Oracleライセンス費の適正化につながるので、サイジング用にOCI使ったとしても十分にその価値はあるのではないかと感じる。

◆参考

[1]測定結果詳細:20240211_性能テスト結果_v2.xlsx

2024-02-11 14:03

Oracle19cでメンテナンスウィンドウのCPU高騰をチューニングした話 [アーキテクチャ]

OCIのBaseDB(Oracle19c)でメンテナンスウィンドウ時間帯のCPU高騰をチューニングしたので、メモを残しておく。結論から言うと、統計情報取得処理の中で、カラム統計の保留統計を削除するdelete文(5hud5urmn39bx)の実行計画が非効率だったので、SQLパッチを適用して回避したという話である。以下、事象、原因、対処について簡単に記載する。

OCIのBaseDB(19.11)で、メンテナンス時間帯にDBサーバのCPU使用率がかなり上がっていることが問題になっていた。メンテナンスウィンドウは平日7時~11時までに設定されていたが、メンテナンス時間中に複数のPDBで同時に以下のSQLが長時間化しており、CPUをほぼ使い切ってしまっている状況であった。

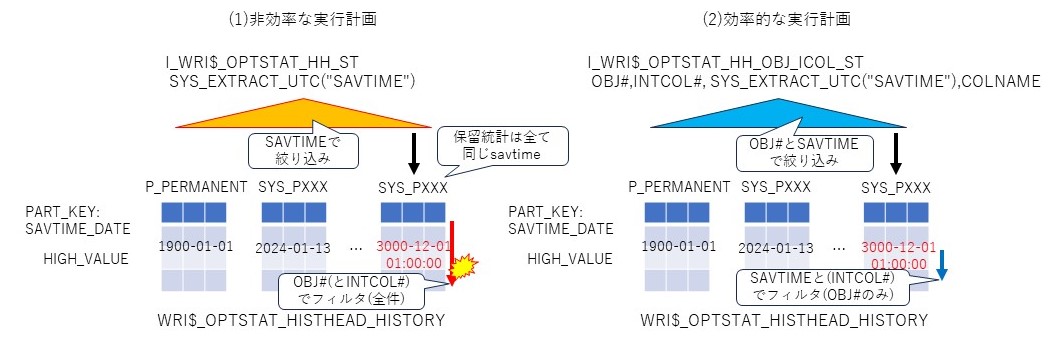

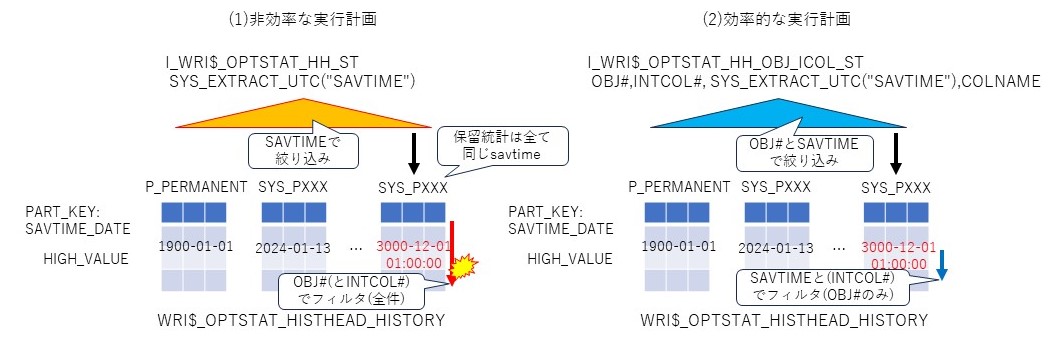

wri$_optstat_histhead_history表は、日次のパーティション表で、カラム統計のバックアップを保持する。通常はSAVTIMEはバックアップ日時が入るが、保留統計を使っている場合は、テーブル毎、カラム毎にSAVTIME=3000年12月1日で記録される。つまり、保留統計は全て同じパーティションに入る。

このdelete文は、savtime, obj#, intcol#の3つのプレディケートで削除対象を特定し、(保留)統計情報取得の際に、不要となった保留統計情報を削除していると思われる。様々な表のカラム統計が全く同じSAVTIMEで記録されるため、ある表の保留統計のレコードを識別するためにSAVTIMEでは絞り込めない。このため、表の数が増えてくると、保留統計取得に伴う過去カラム統計の削除に時間がかかるようになるのである。

SQLの実行計画は以下の通り。

◆非効率な実行計画

グローバルファンクション索引I_WRI$_OPTSTAT_HH_STでsavtimeで絞り込み、obj#とintcol#でフィルタをかけて削除対象のレコードを特定していることがわかる。この実行計画だと、同じSAVTIMEを持つレコードの件数が多いと、フィルタの絞り込みに時間がかる。

AWRレポートから、SQLの実行回数は6,571で、平均実行時間は0.48秒、論理読み込みブロック数は8,196.7である。保留統計の削除は全てsavtimeが同一であることから、パーティションのフルスキャンを繰り返し、結果としてバッファキャッシュ上のブロック読み込みでCPUを使ってしまう。そして、この処理が複数PDB(メンテナンス時間が一緒)で並列実行されるため、DBサーバのCPUが上昇してしまう、という状況を作り出していたのだろう。

他に有効な索引がないか確認したところ、以下のようにI_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STという索引があった。これはobj#、intcol#、SYS_NC00027$で構成されているので、savtimeだけの絞り込みより効果がありそうである。

ちなみにSYS_NC00027$は仮想列で、TIMESTAMP WITH TIME ZONE型のsavtimeから、UTC時間を取り出していることが確認できる。

このdelete文は統計情報取得のプロシージャ内部で発行されているため、直接ヒントは使えない。SQLパッチで直接SQL_IDを指定して、I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STの索引を使うように誘導する。

SQLパッチ作成には、SQL_IDがv$sqlに存在している必要がある。遅延が発生している状況であれば、メンテナンス時間帯またはその直後ならライブラリキャッシュに確認できるはずである。統計情報を手動で取得すればこのdelete文も内部から発行されるはずである。当該SQLパッチは、PDB毎に設定する必要がある点に注意が必要である(CDBに設定してもPDBには効果がない)。

SQLパッチを適用した後、実行計画を確認したところ、期待通りI_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STの索引が使われている。こちらの実行計画では索引でobj#とsavtimeを絞り込んでから、savtimeとintcol#でフィルターする形になる(索引だけではsavtimeを絞り込み切れないため、フィルタにも現れていると思われる)。

◆改善後の実行計画

上記の状態で、後日メンテナンスウィンドウ時間帯のリソースを確認したところ、このDMLによるCPU張り付きの事象は解消することができた。AWRのSQL ordered by...に現れない状態になった。

今回の事象を簡単に図に示す。遅延は(1)のI_WRI$_OPTSTAT_HH_STの索引を使ったとき、索引でsavtimeで絞り込んだ後、行をobj#(およびintcol#)で絞り込む部分で発生していたと考えられる。実際は保留統計の場合、savtimeは全て同じ値になっているので、全く絞り込みは効かない。(2)は、I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STの索引でobj#とsavtimeで絞り込み、行をsavtime(およびintcol#)で絞り込むため、効率が良い。

根本的な問いは、SQL_ID:5hud5urmn39bxにおいてI_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST ではなくI_WRI$_OPTSTAT_HH_ST が利用されていた要因は何か、という点である。10053トレース確認したところ、オプティマイザは両者の索引を比較して、I_WRI$_OPTSTAT_HH_STの方がコストが少ないと判断している。実際のトレースを見てみよう。

オプティマイザは★aでI_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STのコスト計算を開始している。★bで索引の選択率を0.005435と推定し、★cでコストを4と推定している。その後、★dでI_WRI$_OPTSTAT_HH_STのコスト計算を開始し、★eで索引の選択率を7.3638e-04=0.00073と推定し、コストを2.001352と推定している。以上の結果から★fでI_WRI$_OPTSTAT_HH_STの方がコストが低いため、★gでこの索引を使う実行計画(非効率な実行計画)を選択している。問題は★eの部分において、保留統計の場合はsavtimeが全て同じ値になってしまう点が考慮されていないことではないかと感じている。col#27のヒストグラムが取得されており、バインドピークが有効になっていれば、適切な実行計画が選択されるかもしれない、という期待はあるが、本環境ではバインドピークは無効化しているため、そこまでの確認は行っていない。

本稿では、統計情報履歴削除のdelete文(5hud5urmn39bx)遅延の原因と対処方法について記載した。これは過去に保留統計でヒストグラムの統計履歴削除で遅延した事象(参考[1])と類似事象である。今回はヒストグラム統計は取得しない設定にしていたため、この問題には該当しなかった。

本件をサポートに問い合わせたところ、対処方法についてはSQLパッチが妥当とのことであった。改善要望として、当該回避方法を公開ドキュメント化していただけるようなので、そのうち、公になるかもしれない。

保留統計を使って、マルチテナントでPDBを多く抱えているようなDBでは、このCPU高騰の事象が顕在化しやすいので留意した方が良いかもしれない。

[1]保留統計との闘い~統計取得遅延問題

[2]WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORYの構成情報

・表・パーティション構成

・索引の構成

以上

1.事象

OCIのBaseDB(19.11)で、メンテナンス時間帯にDBサーバのCPU使用率がかなり上がっていることが問題になっていた。メンテナンスウィンドウは平日7時~11時までに設定されていたが、メンテナンス時間中に複数のPDBで同時に以下のSQLが長時間化しており、CPUをほぼ使い切ってしまっている状況であった。

Elapsed Elapsed Time

Time (s) Executions per Exec (s) %Total %CPU %IO SQL Id

---------------- -------------- ------------- ------ ------ ------ -------------

3,148.5 6,571 0.48 36.4 94.2 .0 5hud5urmn39bx

PDB: XXX

delete /* QOSH:PURGE_OLD_STS *//*+ dynamic_sampling(4) */ from sys.wri$_optstat_histhead_history

where :1 = savtime and obj# = :2 and intcol# = nvl(:3, intcol#)

Buffer Gets Elapsed

Gets Executions per Exec %Total Time (s) %CPU %IO SQL Id

----------- ----------- ------------ ------ ---------- ----- ----- -------------

53,860,231 6,571 8,196.7 30.6 3,148.5 94.2 .0 5hud5urmn39bx

PDB: XXX

delete /* QOSH:PURGE_OLD_STS *//*+ dynamic_sampling(4) */ from sys.wri$_optstat_histhead_history

where :1 = savtime and obj# = :2 and intcol# = nvl(:3, intcol#)

2.解析

wri$_optstat_histhead_history表は、日次のパーティション表で、カラム統計のバックアップを保持する。通常はSAVTIMEはバックアップ日時が入るが、保留統計を使っている場合は、テーブル毎、カラム毎にSAVTIME=3000年12月1日で記録される。つまり、保留統計は全て同じパーティションに入る。

このdelete文は、savtime, obj#, intcol#の3つのプレディケートで削除対象を特定し、(保留)統計情報取得の際に、不要となった保留統計情報を削除していると思われる。様々な表のカラム統計が全く同じSAVTIMEで記録されるため、ある表の保留統計のレコードを識別するためにSAVTIMEでは絞り込めない。このため、表の数が増えてくると、保留統計取得に伴う過去カラム統計の削除に時間がかかるようになるのである。

SQLの実行計画は以下の通り。

◆非効率な実行計画

Plan hash value: 120054584

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | Pstart| Pstop |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 | DELETE STATEMENT | | 1 | 85 | 4 (0)| 00:00:01 | | |

| 1 | DELETE | WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY | | | | | | |

|* 2 | TABLE ACCESS BY GLOBAL INDEX ROWID BATCHED| WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY | 1 | 85 | 4 (0)| 00:00:01 | ROWID | ROWID |

|* 3 | INDEX RANGE SCAN | I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST | 19 | | 3 (0)| 00:00:01 | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

2 - filter("OBJ#"=TO_NUMBER(:2) AND "INTCOL#"=NVL(:3,"INTCOL#"))

3 - access(SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME")=SYS_EXTRACT_UTC(TO_TIMESTAMP_TZ(:1)))

グローバルファンクション索引I_WRI$_OPTSTAT_HH_STでsavtimeで絞り込み、obj#とintcol#でフィルタをかけて削除対象のレコードを特定していることがわかる。この実行計画だと、同じSAVTIMEを持つレコードの件数が多いと、フィルタの絞り込みに時間がかる。

AWRレポートから、SQLの実行回数は6,571で、平均実行時間は0.48秒、論理読み込みブロック数は8,196.7である。保留統計の削除は全てsavtimeが同一であることから、パーティションのフルスキャンを繰り返し、結果としてバッファキャッシュ上のブロック読み込みでCPUを使ってしまう。そして、この処理が複数PDB(メンテナンス時間が一緒)で並列実行されるため、DBサーバのCPUが上昇してしまう、という状況を作り出していたのだろう。

他に有効な索引がないか確認したところ、以下のようにI_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STという索引があった。これはobj#、intcol#、SYS_NC00027$で構成されているので、savtimeだけの絞り込みより効果がありそうである。

SQL> select index_name, column_name from user_ind_columns where table_name='WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY' order by index_name, column_position; INDEX_NAME COLUMN_NAME ------------------------------ ------------------------------ I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST OBJ# I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST INTCOL# I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST SYS_NC00027$ I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST COLNAME I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST SYS_NC00027$

ちなみにSYS_NC00027$は仮想列で、TIMESTAMP WITH TIME ZONE型のsavtimeから、UTC時間を取り出していることが確認できる。

SQL> select index_name, column_position, column_expression from user_ind_expressions where table_name='WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY';

INDEX_NAME COLUMN_POSITION COLUMN_EXPRESSION

------------------------------ --------------- --------------------------------------------------------------------------------

I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST 3 SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME")

I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST 1 SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME")

3.対処(チューニング)

このdelete文は統計情報取得のプロシージャ内部で発行されているため、直接ヒントは使えない。SQLパッチで直接SQL_IDを指定して、I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STの索引を使うように誘導する。

SQLパッチ作成には、SQL_IDがv$sqlに存在している必要がある。遅延が発生している状況であれば、メンテナンス時間帯またはその直後ならライブラリキャッシュに確認できるはずである。統計情報を手動で取得すればこのdelete文も内部から発行されるはずである。当該SQLパッチは、PDB毎に設定する必要がある点に注意が必要である(CDBに設定してもPDBには効果がない)。

declare patch_name varchar2(20); begin patch_name := dbms_sqldiag.create_sql_patch( sql_id=>'5hud5urmn39bx', hint_text=>'index(@DEL$1 WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY@DEL$1 I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST)', name=>'5hud5urmn39bx_patch'); end; /

SQLパッチを適用した後、実行計画を確認したところ、期待通りI_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STの索引が使われている。こちらの実行計画では索引でobj#とsavtimeを絞り込んでから、savtimeとintcol#でフィルターする形になる(索引だけではsavtimeを絞り込み切れないため、フィルタにも現れていると思われる)。

◆改善後の実行計画

Plan hash value: 3378320514

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | Pstart| Pstop |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 | DELETE STATEMENT | | 1 | 72 | 4 (0)| 00:00:01 | | |

| 1 | DELETE | WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY | | | | | | |

| 2 | TABLE ACCESS BY GLOBAL INDEX ROWID BATCHED| WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY | 1 | 72 | 4 (0)| 00:00:01 | ROWID | ROWID |

|* 3 | INDEX RANGE SCAN | I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST | 1 | | 3 (0)| 00:00:01 | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

3 - access("OBJ#"=TO_NUMBER(:2) AND SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME")=SYS_EXTRACT_UTC(TO_TIMESTAMP_TZ(:1)))

filter("INTCOL#"=NVL(:3,"INTCOL#") AND SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME")=SYS_EXTRACT_UTC(TO_TIMESTAMP_TZ(:1)))

上記の状態で、後日メンテナンスウィンドウ時間帯のリソースを確認したところ、このDMLによるCPU張り付きの事象は解消することができた。AWRのSQL ordered by...に現れない状態になった。

4.考察

今回の事象を簡単に図に示す。遅延は(1)のI_WRI$_OPTSTAT_HH_STの索引を使ったとき、索引でsavtimeで絞り込んだ後、行をobj#(およびintcol#)で絞り込む部分で発生していたと考えられる。実際は保留統計の場合、savtimeは全て同じ値になっているので、全く絞り込みは効かない。(2)は、I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STの索引でobj#とsavtimeで絞り込み、行をsavtime(およびintcol#)で絞り込むため、効率が良い。

根本的な問いは、SQL_ID:5hud5urmn39bxにおいてI_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST ではなくI_WRI$_OPTSTAT_HH_ST が利用されていた要因は何か、という点である。10053トレース確認したところ、オプティマイザは両者の索引を比較して、I_WRI$_OPTSTAT_HH_STの方がコストが少ないと判断している。実際のトレースを見てみよう。

****** Costing Index I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST ★a (2)I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST索引のコスト計算(効率的な実行計画)

SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = INDEX_SCAN

SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = INDEX_FILTER

ColGroup Usage:: PredCnt: 2 Matches Full: Partial:

Estimated selectivity: 0.005435 , col: #1 →obj#の選択率

Estimated selectivity: 7.3638e-04 , col: #27 →savtime(仮想列)の選択率:7.3638e-04=0.00073

Estimated selectivity: 0.009434 , col: #2 →intcol#の選択率

Access Path: index (RangeScan)

Index: I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST

resc_io: 4.000000 resc_cpu: 57356

ix_sel: 0.005435 ix_sel_with_filters: 3.7755e-08 ★b (2)の索引の検索率(ix_sel)はobj#と同じ

***** Virtual column Adjustment ******

Column name SYS_NC00027$

Adjusted cost_cpu 250

Adjusted cost_io 0.000000

***** End virtual column Adjustment ******

Cost: 4.004604 Resp: 4.004604 Degree: 1 ★c (2)のコストは4

****** Costing Index I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST★d (1)I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST索引のコスト計算(非効率な実行計画)

SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = INDEX_SCAN

SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = INDEX_FILTER

Estimated selectivity: 7.3638e-04 , col: #27 →savtime(仮想列)の選択率

Access Path: index (AllEqRange)

Index: I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST

resc_io: 2.000000 resc_cpu: 29484

ix_sel: 7.3638e-04 ix_sel_with_filters: 7.3638e-04 ★e (1)の索引の検索率(ix_sel)はsavtime

Cost: 2.001352 Resp: 2.001352 Degree: 1

Best:: AccessPath: IndexRange ★f (1)の方が良い(いままでのうちベスト)と判定している

Index: I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST

Cost: 2.001352 Degree: 1 Resp: 2.001352 Card: 0.000983 Bytes: 0.000000 ★g (1)の索引の実行計画を選定

オプティマイザは★aでI_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_STのコスト計算を開始している。★bで索引の選択率を0.005435と推定し、★cでコストを4と推定している。その後、★dでI_WRI$_OPTSTAT_HH_STのコスト計算を開始し、★eで索引の選択率を7.3638e-04=0.00073と推定し、コストを2.001352と推定している。以上の結果から★fでI_WRI$_OPTSTAT_HH_STの方がコストが低いため、★gでこの索引を使う実行計画(非効率な実行計画)を選択している。問題は★eの部分において、保留統計の場合はsavtimeが全て同じ値になってしまう点が考慮されていないことではないかと感じている。col#27のヒストグラムが取得されており、バインドピークが有効になっていれば、適切な実行計画が選択されるかもしれない、という期待はあるが、本環境ではバインドピークは無効化しているため、そこまでの確認は行っていない。

5.まとめ

本稿では、統計情報履歴削除のdelete文(5hud5urmn39bx)遅延の原因と対処方法について記載した。これは過去に保留統計でヒストグラムの統計履歴削除で遅延した事象(参考[1])と類似事象である。今回はヒストグラム統計は取得しない設定にしていたため、この問題には該当しなかった。

本件をサポートに問い合わせたところ、対処方法についてはSQLパッチが妥当とのことであった。改善要望として、当該回避方法を公開ドキュメント化していただけるようなので、そのうち、公になるかもしれない。

保留統計を使って、マルチテナントでPDBを多く抱えているようなDBでは、このCPU高騰の事象が顕在化しやすいので留意した方が良いかもしれない。

参考

[1]保留統計との闘い~統計取得遅延問題

[2]WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORYの構成情報

・表・パーティション構成

SQL> select internal_column_id, column_name, nullable, data_type, virtual_column from user_tab_cols where table_name='WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY' order by 1;

INTERNAL_COLUMN_ID COLUMN_NAME N DATA_TYPE VIR

------------------ -------------------- - ------------------------------ ---

1 OBJ# N NUMBER NO

2 INTCOL# N NUMBER NO

3 SAVTIME Y TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE NO

4 FLAGS Y NUMBER NO

5 NULL_CNT Y NUMBER NO

6 MINIMUM Y NUMBER NO

7 MAXIMUM Y NUMBER NO

8 DISTCNT Y NUMBER NO

9 DENSITY Y NUMBER NO

10 LOWVAL Y RAW NO

11 HIVAL Y RAW NO

12 AVGCLN Y NUMBER NO

13 SAMPLE_DISTCNT Y NUMBER NO

14 SAMPLE_SIZE Y NUMBER NO

15 TIMESTAMP# Y DATE NO

16 EXPRESSION Y CLOB NO

17 COLNAME Y VARCHAR2 NO

18 SAVTIME_DATE Y DATE YES

19 SPARE1 Y NUMBER NO

20 SPARE2 Y NUMBER NO

21 SPARE3 Y NUMBER NO

22 SPARE4 Y VARCHAR2 NO

23 SPARE5 Y VARCHAR2 NO

24 SPARE6 Y TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE NO

25 MINIMUM_ENC Y RAW NO

26 MAXIMUM_ENC Y RAW NO

27 SYS_NC00027$ Y TIMESTAMP(6) YES

SQL> select partition_name, high_value from user_tab_partitions where table_name='WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY';

PARTITION_NAME HIGH_VALUE

---------------- --------------------------------------------------------------------------------

P_PERMANENT TO_DATE(' 1900-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIA

SYS_P1907 TO_DATE(' 2024-01-25 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIA

SYS_P1922 TO_DATE(' 2024-01-27 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIA

SYS_P1931 TO_DATE(' 2024-01-28 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIA

SYS_P1942 TO_DATE(' 2024-01-29 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIA

・索引の構成

SQL> select index_name, column_name from user_ind_columns where table_name='WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY' order by index_name, column_position;

INDEX_NAME COLUMN_NAME

------------------------------ ------------------------------

I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST OBJ#

I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST INTCOL#

I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST SYS_NC00027$

I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST COLNAME

I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST SYS_NC00027$

SQL> select index_name, column_position, column_expression from user_ind_expressions where table_name='WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY';

INDEX_NAME COLUMN_POSITION COLUMN_EXPRESSION

------------------------------ --------------- --------------------------------------------------------------------------------

I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST 3 SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME")

I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST 1 SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME")

以上

2024-01-28 20:46

保留統計の索引統計0件問題について [アーキテクチャ]

今までかかわっていたプロジェクトが一段落して離れることとなり少し落ち着いた時間が取れたので、先日コミュニティに投稿した、保留統計でgather_table_statsで索引の統計情報を取得すると、索引の統計がnum_rows=0となってしまうことがある、という事象について、ここで紹介しておきたい。

gather_table_stats doesn't gather related index stats properly when pending stats are enabled

事象の詳細や再現方法については上記を見て頂きたいが、簡単に言えば、保留統計を使っている表に対してgather_table_statsで表と一緒に索引の統計情報を取得するとき(カスケードオプション有効)、ある条件を満たすと索引の統計が適切に取得できない、より具体的には表の件数が有件なのに、索引の統計(num_rows)が0になってしまうのである。これが発生するのは表の(パブリッシュされた)統計(num_rows)が0で、保留統計を使っており、gather_table_statsでカスケードオプション有効にした場合に発生する。上記投稿で示したテストケースは19.3である。

この事象は新規不具合のため修正されるまではしばらく時間がかかる(一般的には21cまたは22cに取り込まれ、旧バージョンへバックポートされる流れになる)と思われる。このため、この事象を回避するワークアラウンドの確立が課題である。上記投稿ではパブリッシュ前にそのような問題を含んでいる可能性のある索引を抽出する方法について記載したが、実運用上この問題の影響と対処方法について少し補足しておきたい。

まず統計情報取得するシーンとして大きく2つあると考えている。1つは自動統計情報収集、これはOracleの一般的な統計情報取得方法であり、メンテナンスウィンドウに設定された時間帯に統計情報が古くなった表を選定(デフォルトでは更新が10%以上)し、統計情報を取得するケースである。システムが運用されている状態では、この方法で統計情報を取得していることがほとんどであろう。この問題の特性から有件の表に対しては統計情報取得に問題がないことは明らかであろう。あるとすれば、有件→0件→有件を繰り返すケースであろうが、そもそもそのようなテンポラリ表のような使い方のテーブルであれば、統計情報の状態を自動統計に任せること自体問題となる可能性があるので、統計ロックすることを検討するだろう。

もう一つのシーンは手動での統計情報収集である。これは、運用開始前のデータ移行や、リリースに伴う新規表の作成の際に、統計情報を適切な状態にするためにDBAが手動で統計情報を取得するケースである。この統計情報をどのような状態にすべきかは状況によって異なるだろうが、概ね初期データ投入後の状態で取得するか、あるいは空の状態としておき、何等かの契機でデータが投入された後を狙って手動で取得するといったケースが考えられる。いずれのケースにおいても、保留統計を使う場合は注意が必要である。空の状態で統計情報取得・パブリッシュして0件統計の状態を作ってしまうと、有件になったときの統計情報取得でこの事象の影響で意図せず索引統計が0となり、実行計画が適切でなくなるリスクがある。回避するには、0件統計をとらない、つまり0件の場合はあえてNULL統計にしておく、そして有件になった適切なタイミングで統計情報を取得することが一番簡易な対処である。ただ、0件の状態で統計情報を取得するなら、その後の統計情報取得では、必ず索引の統計情報が適切に取得できているかをパブリッシュ前に確認し、必要であれば、索引統計を再取得する、という運用を徹底することである。

索引のnum_rowsが0となってしまう弊害は、主に実行計画が適切でないことに伴う性能遅延に尽きる。ある表に複数の索引がある場合に、索引のnum_rowsが0であった場合、問い合わせのプレディケートに合致する索引が複数あった場合にコストが適切に算出できず、適切な索引が選択されない可能性がある。実際に、このような事象に遭遇した経験から、統計情報を手動取得する場合は、上記投稿にあるチェックSQLを実行し、索引統計に問題ないことを確認する運用を、少なくとも製品不具合が解消されるまでは徹底することが必要だと考える。手間としてはわずかであるが、このひと手間で後続の性能遅延のリスクを低減できるなら、これは十分実施検討するに値すると考える。

なお、コミュニティのSureshさんからは古い19cでは不具合多いよね、とのコメントを頂いたが、21cでも再現することが確認できたと聞いているので、おそらくこの事象は最新の19cでも修正されていないはずである。私の手元のテスト環境をそろそろ最新にバージョンアップさせなければと思う今日この頃である。Jonathan Lewisさんからの「いいね」が心の支えになっていることは言うまでもない。

以上

gather_table_stats doesn't gather related index stats properly when pending stats are enabled

事象の詳細や再現方法については上記を見て頂きたいが、簡単に言えば、保留統計を使っている表に対してgather_table_statsで表と一緒に索引の統計情報を取得するとき(カスケードオプション有効)、ある条件を満たすと索引の統計が適切に取得できない、より具体的には表の件数が有件なのに、索引の統計(num_rows)が0になってしまうのである。これが発生するのは表の(パブリッシュされた)統計(num_rows)が0で、保留統計を使っており、gather_table_statsでカスケードオプション有効にした場合に発生する。上記投稿で示したテストケースは19.3である。

この事象は新規不具合のため修正されるまではしばらく時間がかかる(一般的には21cまたは22cに取り込まれ、旧バージョンへバックポートされる流れになる)と思われる。このため、この事象を回避するワークアラウンドの確立が課題である。上記投稿ではパブリッシュ前にそのような問題を含んでいる可能性のある索引を抽出する方法について記載したが、実運用上この問題の影響と対処方法について少し補足しておきたい。

まず統計情報取得するシーンとして大きく2つあると考えている。1つは自動統計情報収集、これはOracleの一般的な統計情報取得方法であり、メンテナンスウィンドウに設定された時間帯に統計情報が古くなった表を選定(デフォルトでは更新が10%以上)し、統計情報を取得するケースである。システムが運用されている状態では、この方法で統計情報を取得していることがほとんどであろう。この問題の特性から有件の表に対しては統計情報取得に問題がないことは明らかであろう。あるとすれば、有件→0件→有件を繰り返すケースであろうが、そもそもそのようなテンポラリ表のような使い方のテーブルであれば、統計情報の状態を自動統計に任せること自体問題となる可能性があるので、統計ロックすることを検討するだろう。

もう一つのシーンは手動での統計情報収集である。これは、運用開始前のデータ移行や、リリースに伴う新規表の作成の際に、統計情報を適切な状態にするためにDBAが手動で統計情報を取得するケースである。この統計情報をどのような状態にすべきかは状況によって異なるだろうが、概ね初期データ投入後の状態で取得するか、あるいは空の状態としておき、何等かの契機でデータが投入された後を狙って手動で取得するといったケースが考えられる。いずれのケースにおいても、保留統計を使う場合は注意が必要である。空の状態で統計情報取得・パブリッシュして0件統計の状態を作ってしまうと、有件になったときの統計情報取得でこの事象の影響で意図せず索引統計が0となり、実行計画が適切でなくなるリスクがある。回避するには、0件統計をとらない、つまり0件の場合はあえてNULL統計にしておく、そして有件になった適切なタイミングで統計情報を取得することが一番簡易な対処である。ただ、0件の状態で統計情報を取得するなら、その後の統計情報取得では、必ず索引の統計情報が適切に取得できているかをパブリッシュ前に確認し、必要であれば、索引統計を再取得する、という運用を徹底することである。

索引のnum_rowsが0となってしまう弊害は、主に実行計画が適切でないことに伴う性能遅延に尽きる。ある表に複数の索引がある場合に、索引のnum_rowsが0であった場合、問い合わせのプレディケートに合致する索引が複数あった場合にコストが適切に算出できず、適切な索引が選択されない可能性がある。実際に、このような事象に遭遇した経験から、統計情報を手動取得する場合は、上記投稿にあるチェックSQLを実行し、索引統計に問題ないことを確認する運用を、少なくとも製品不具合が解消されるまでは徹底することが必要だと考える。手間としてはわずかであるが、このひと手間で後続の性能遅延のリスクを低減できるなら、これは十分実施検討するに値すると考える。

なお、コミュニティのSureshさんからは古い19cでは不具合多いよね、とのコメントを頂いたが、21cでも再現することが確認できたと聞いているので、おそらくこの事象は最新の19cでも修正されていないはずである。私の手元のテスト環境をそろそろ最新にバージョンアップさせなければと思う今日この頃である。Jonathan Lewisさんからの「いいね」が心の支えになっていることは言うまでもない。

以上

2021-07-01 01:02

保留統計との闘い~統計取得遅延問題 [アーキテクチャ]

久しぶりの投稿である。保留統計が蓄積すると、統計取得が遅延する問題について調査したことを記録しておく。手元の検証環境(19.3)で動作確認をした。

まず簡単に保留統計について記載しておく。Oracle12cから統計情報は取得したタイミングで即時反映するのではなく、一時的に保留状態にしておき、任意のタイミングで反映(パブリッシュ)することができる。保留統計で取得された実行計画を参照するようにセッションレベルで統計を切り替えることができるため、explain plan for等で実行計画を反映前に事前に確認することができる。これにより、統計情報取得によって突然実行計画が変わり性能劣化を招くような事態を未然に防ぐことができる。

保留統計の設定は以下の例のように表毎にプリファレンスで行う(スキーマレベルでプリファレンスを設定することも可能ではあるが、そのときにスキーマに存在するオブジェクトにしか影響しないため、注意が必要である)。

例)テーブルの保留統計の設定方法

保留統計を取得するには、通常の統計取得方法と変わらずdbms_stats.gather_table/index_statsを利用する。保留統計が取得されるとdba_tab_pending_statsやdba_ind_pending_statsで統計情報を確認することができる。この時点ではあくまで保留状態であるので、統計情報は変更されておらず、実行計画への影響はない。

例)テーブル・索引の保留統計の状態

保留統計に取得された統計で実行計画を確認するためには、以下のようにセッションレベルでoptimizer_use_pending_statisticsをtrueに設定すれば良い。下記例は、scott.t1を10000件にした状態の保留統計ではインデックスを使う実行計画になっていることがわかる。

例)

実行計画に問題がないことを確認したら、保留統計を以下のようにパブリッシュし、通常の統計情報へ反映する。反映されれば保留統計はなくなる。パブリッシュは表にだけ実行でき、紐づく索引は同時にパブリッシュされる。索引のみパブリッシュすることはできない。

例)

保留統計の削除はdbms_stats.delete_pending_statsを使う。検証用以外で実運用上は使うことは少ないと思うが、例えば保留に古い統計情報が残ってしまったときに有用だろう。

例)

保留統計をあまりため込むと、統計取得に伴う過去保留統計(ヒストグラム)の削除処理に時間がかかり、統計取得が遅延することがある。ヒストグラムの保留統計はオブジェクト毎・カラム毎に取得されるため、テーブル数(パーティション数)xカラム数が多いと、保留統計が蓄積した際に遅延することがある。これは下記DocIDに記載されている通り仕様であり、保留統計はため込まないことが推奨されている。製品機能として運用の制約は規定していないものの、感覚としては、メンテナンスウィンドウで日次に取得された保留統計は、何カ月もため込むものではなく、取得したその日のうちにパブリッシュし、保留統計はなるべく空としておく程度が良い。

When Number of Pending Statistics Increases, It Takes Time to Collect Statistical Information (ドキュメントID 2642768.1)

上記の仕様は理解したとしても、実際に保留統計が蓄積してしまうケースはあるだろう。この保留統計の削除処理に伴う上記DocのDELETE文に時間がかかるのは実行計画の問題である。問題のdelete文と実行計画を見てほしい。I_WRI$_OPTSTAT_H_STを使ってWRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORYの絞り込みを行っている。

この索引はタイムスタンプ型SAVTIMEカラムのファンクション索引(SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME"))である。SAVTIMEがほぼユニークに絞り込める状況では効率的であるが、逆に同じ値が大量に入っている場合は非効率である。

このテーブルの索引には、I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_STという別の索引があることがわかる。OBJ#で絞り込みができる場合はこちらの方が良い。

この表は、もともとヒストグラムのバックアップを保持している表で、SAVTIMEはバックアップ日時が入る。しかし、保留統計の場合は、テーブル毎、カラム毎にSAVTIME=3000年12月1日で記録される。様々な表のヒストグラムが全く同じSAVTIMEで記録されるため、ある表の保留統計のレコードを識別するためにSAVTIMEでは絞り込めない。このため、表の数(厳密にはヒストグラムが取得されているカラム数)が増えてくると、保留統計取得に伴う過去ヒストグラムの削除に時間がかかるようになるのである。

以下の例では3つの表の保留統計を取得した例であるが、表ごとに153件のヒストグラムが取得されており、すべて同じSAVTIMEである。1回の統計取得でこのdeleteが5回発行されているのは、表のカラム数に依存しているのだろう。仮にこの表が1000個あると、統計情報収集で15万件程度の規模の表をINDEX FULL SCANで5回走査する処理になるだろう。

なお、パブリッシュでもこのdeleteは発行されるが、表毎に1回しか発行されていなかった。特にカラムを絞り込むことなく削除できるからだろう。

このdelete文はdbms_statsパッケージ内から発行されているSQLなのでヒント追加などで実行計画を変更できない。基本的にはパブリッシュすれば遅延は発生しないはずである。しかし、保留統計を使えば統計が蓄積されてしまうことは運用上発生し得るし、保留統計取得に時間がかかり困ることもあるだろう。

この問題の解決策をいろいろと考えたが、今のところ一番簡単で有効と思われるのは以下のようなSQLパッチを適用することである。SQLパッチは任意のSQLIDにヒントを入れることができる機能であり、19cではdbms_sqldiag.create_sql_patchとしてマニュアルに記載されている機能である。インスタンス再起動により揮発することはない。なお、下記SQLIDは19.3の結果であり、バージョンによりSQLIDは変わる可能性がある点はご留意頂きたい。保留統計取得が遅く、このSQLで時間がかかっている場合には試してみると良いだろう。

保留統計性能改善用SQLパッチ(19c)

以下は実際に手元の環境でこのSQLパッチを適用した後の実行計画である。HINTに指定した通り、I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_STの索引が使われており、かつNoteセクションにSQL patch "pend_del_patch" used for this statementとSQLパッチが使われていることがわかる。この実行計画ならOBJ#で絞り込めるため、いくら保留統計が蓄積したとしても遅延が発生することはないだろう。なお、このSQLパッチを削除するには、dbms_sqldiag.drop_sql_patch('pend_del_patch')を使えば良い。

本稿では保留統計の基本的操作方法のまとめと、保留統計取得遅延問題について記載した。保留統計遅延問題の本質を要約すると以下3点である。

・保留統計は蓄積するとヒストグラム削除で時間がかかることがある(仕様)

・上記遅延を解消するには適切にパブリッシュし保留統計を蓄積しない運用を心がけること

・どうしても遅延解消したい場合は、SQLパッチでチューニングは可能(自己責任)

以上

◆保留統計についてのおさらい

まず簡単に保留統計について記載しておく。Oracle12cから統計情報は取得したタイミングで即時反映するのではなく、一時的に保留状態にしておき、任意のタイミングで反映(パブリッシュ)することができる。保留統計で取得された実行計画を参照するようにセッションレベルで統計を切り替えることができるため、explain plan for等で実行計画を反映前に事前に確認することができる。これにより、統計情報取得によって突然実行計画が変わり性能劣化を招くような事態を未然に防ぐことができる。

保留統計の設定は以下の例のように表毎にプリファレンスで行う(スキーマレベルでプリファレンスを設定することも可能ではあるが、そのときにスキーマに存在するオブジェクトにしか影響しないため、注意が必要である)。

例)テーブルの保留統計の設定方法

SQL> exec dbms_stats.set_table_prefs('SCOTT','T1','PUBLISH','FALSE');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select dbms_stats.get_prefs('PUBLISH','SCOTT','T1') from dual;

DBMS_STATS.GET_PREFS('PUBLISH','SCOTT','T1')

--------------------------------------------

FALSE

保留統計を取得するには、通常の統計取得方法と変わらずdbms_stats.gather_table/index_statsを利用する。保留統計が取得されるとdba_tab_pending_statsやdba_ind_pending_statsで統計情報を確認することができる。この時点ではあくまで保留状態であるので、統計情報は変更されておらず、実行計画への影響はない。

例)テーブル・索引の保留統計の状態

SQL> exec dbms_stats.gather_table_stats('SCOTT','T1');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> --- published statistics

SQL> select num_rows, last_analyzed from dba_tab_statistics where owner='SCOTT' and table_name='T1';

NUM_ROWS LAST_ANALYZED

---------- -------------------

1000 2021/06/20 10:14:50

SQL> select index_name, num_rows, last_analyzed from dba_ind_statistics where owner='SCOTT' and table_name='T1';

INDEX_NAME NUM_ROWS LAST_ANALYZED

---------- ---------- -------------------

T1_PK 1000 2021/06/20 10:14:50

T1_IDX1 1000 2021/06/20 10:14:50

T1_IDX2 1000 2021/06/20 10:14:50

SQL> -- pending statistics

SQL> select num_rows, last_analyzed from dba_tab_pending_stats where owner='SCOTT' and table_name='T1';

NUM_ROWS LAST_ANALYZED

---------- -------------------

10000 2021/06/20 10:14:55

SQL> select index_name, num_rows, last_analyzed from dba_ind_pending_stats where owner='SCOTT' and table_name='T1';

INDEX_NAME NUM_ROWS LAST_ANALYZED

---------- ---------- -------------------

T1_IDX1 10000 2021/06/20 10:14:55

T1_IDX2 10000 2021/06/20 10:14:56

T1_PK 10000 2021/06/20 10:14:55

保留統計に取得された統計で実行計画を確認するためには、以下のようにセッションレベルでoptimizer_use_pending_statisticsをtrueに設定すれば良い。下記例は、scott.t1を10000件にした状態の保留統計ではインデックスを使う実行計画になっていることがわかる。

例)

SQL> alter session set optimizer_use_pending_statistics=true;

Session altered.

SQL> explain plan for select * from scott.t1 where id<1000;

Explained.

SQL> select * from table(dbms_xplan.display);

PLAN_TABLE_OUTPUT

---------------------------------------------------------------------------------------------

Plan hash value: 1715750954

---------------------------------------------------------------------------------------------

| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |

---------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 | SELECT STATEMENT | | 999 | 303K| 48 (0)| 00:00:01 |

| 1 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED| T1 | 999 | 303K| 48 (0)| 00:00:01 |

|* 2 | INDEX RANGE SCAN | T1_PK | 999 | | 3 (0)| 00:00:01 |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

2 - access("ID"<1000)

実行計画に問題がないことを確認したら、保留統計を以下のようにパブリッシュし、通常の統計情報へ反映する。反映されれば保留統計はなくなる。パブリッシュは表にだけ実行でき、紐づく索引は同時にパブリッシュされる。索引のみパブリッシュすることはできない。

例)

SQL> exec dbms_stats.publish_pending_stats('SCOTT','T1');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> --- published statistics

SQL> select num_rows, last_analyzed from dba_tab_statistics where owner='SCOTT' and table_name='T1';

NUM_ROWS LAST_ANALYZED

---------- -------------------

10000 2021/06/20 10:14:55

SQL> select index_name, num_rows, last_analyzed from dba_ind_statistics where owner='SCOTT' and table_name='T1';

INDEX_NAME NUM_ROWS LAST_ANALYZED

---------- ---------- -------------------

T1_PK 10000 2021/06/20 10:14:55

T1_IDX1 10000 2021/06/20 10:14:55

T1_IDX2 10000 2021/06/20 10:14:56

SQL> -- pending statistics

SQL> select num_rows, last_analyzed from dba_tab_pending_stats where owner='SCOTT' and table_name='T1';

no rows selected

SQL> select index_name, num_rows, last_analyzed from dba_ind_pending_stats where owner='SCOTT' and table_name='T1';

no rows selected

保留統計の削除はdbms_stats.delete_pending_statsを使う。検証用以外で実運用上は使うことは少ないと思うが、例えば保留に古い統計情報が残ってしまったときに有用だろう。

例)

SQL> exec dbms_stats.delete_pending_stats('SCOTT','T1');

PL/SQL procedure successfully completed.

◆保留統計取得遅延問題について

保留統計をあまりため込むと、統計取得に伴う過去保留統計(ヒストグラム)の削除処理に時間がかかり、統計取得が遅延することがある。ヒストグラムの保留統計はオブジェクト毎・カラム毎に取得されるため、テーブル数(パーティション数)xカラム数が多いと、保留統計が蓄積した際に遅延することがある。これは下記DocIDに記載されている通り仕様であり、保留統計はため込まないことが推奨されている。製品機能として運用の制約は規定していないものの、感覚としては、メンテナンスウィンドウで日次に取得された保留統計は、何カ月もため込むものではなく、取得したその日のうちにパブリッシュし、保留統計はなるべく空としておく程度が良い。

When Number of Pending Statistics Increases, It Takes Time to Collect Statistical Information (ドキュメントID 2642768.1)

上記の仕様は理解したとしても、実際に保留統計が蓄積してしまうケースはあるだろう。この保留統計の削除処理に伴う上記DocのDELETE文に時間がかかるのは実行計画の問題である。問題のdelete文と実行計画を見てほしい。I_WRI$_OPTSTAT_H_STを使ってWRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORYの絞り込みを行っている。

SQL> select * from table(dbms_xplan.display_cursor('d8yp8608d866z'));

PLAN_TABLE_OUTPUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SQL_ID d8yp8608d866z, child number 0

-------------------------------------

delete /* QOSH:PURGE_OLD_STS *//*+ dynamic_sampling(4) */ from

sys.wri$_optstat_histgrm_history where :1 = savtime and obj# = :2

and intcol# = nvl(:3, intcol#)

Plan hash value: 1890550155

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | Pstart| Pstop |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 | DELETE STATEMENT | | | | 2 (100)| | | |

| 1 | DELETE | WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY | | | | | | |

|* 2 | TABLE ACCESS BY GLOBAL INDEX ROWID BATCHED| WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY | 1 | 56 | 2 (0)| 00:00:01 | ROWID | ROWID |

|* 3 | INDEX RANGE SCAN | I_WRI$_OPTSTAT_H_ST★ | 3 | | 1 (0)| 00:00:01 | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

2 - filter(("OBJ#"=:2 AND "INTCOL#"=NVL(:3,"INTCOL#")))

3 - access("WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY"."SYS_NC00018$"=SYS_EXTRACT_UTC(:1))

この索引はタイムスタンプ型SAVTIMEカラムのファンクション索引(SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME"))である。SAVTIMEがほぼユニークに絞り込める状況では効率的であるが、逆に同じ値が大量に入っている場合は非効率である。

SQL> select * from dba_ind_expressions where table_name='WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY'

INDEX_OWNE INDEX_NAME TABLE_OWNE TABLE_NAME COLUMN_EXPRESSION COLUMN_POSITION

---------- ------------------------------ ---------- ------------------------------ --------------------------- ---------------

SYS I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST SYS WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME") 3

SYS I_WRI$_OPTSTAT_H_ST SYS WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY SYS_EXTRACT_UTC("SAVTIME")★ 1

このテーブルの索引には、I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_STという別の索引があることがわかる。OBJ#で絞り込みができる場合はこちらの方が良い。

SQL> select index_name, column_name from dba_ind_columns where table_name='WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY' order by index_name,column_position INDEX_NAME COLUMN_NAME ----------------------------------- -------------------- I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST OBJ#★ I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST INTCOL# I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST SYS_NC00018$ I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST COLNAME I_WRI$_OPTSTAT_H_ST SYS_NC00018$

この表は、もともとヒストグラムのバックアップを保持している表で、SAVTIMEはバックアップ日時が入る。しかし、保留統計の場合は、テーブル毎、カラム毎にSAVTIME=3000年12月1日で記録される。様々な表のヒストグラムが全く同じSAVTIMEで記録されるため、ある表の保留統計のレコードを識別するためにSAVTIMEでは絞り込めない。このため、表の数(厳密にはヒストグラムが取得されているカラム数)が増えてくると、保留統計取得に伴う過去ヒストグラムの削除に時間がかかるようになるのである。

以下の例では3つの表の保留統計を取得した例であるが、表ごとに153件のヒストグラムが取得されており、すべて同じSAVTIMEである。1回の統計取得でこのdeleteが5回発行されているのは、表のカラム数に依存しているのだろう。仮にこの表が1000個あると、統計情報収集で15万件程度の規模の表をINDEX FULL SCANで5回走査する処理になるだろう。

SQL> exec dbms_stats.gather_table_stats('SCOTT','T1',method_opt=>'for all columns');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select to_char(savtime,'yyyymmdd hh24:mi:ss'), count(*) from WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY group by savtime order by 1;

TO_CHAR(SAVTIME,' COUNT(*)

----------------- ----------

30001201 01:00:00 153

SQL> select executions from v$sqlarea where sql_id='d8yp8608d866z';

EXECUTIONS

----------

5

SQL> exec dbms_stats.gather_table_stats('SCOTT','T2',method_opt=>'for all columns');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select to_char(savtime,'yyyymmdd hh24:mi:ss'), count(*) from WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY group by savtime order by 1;

TO_CHAR(SAVTIME,' COUNT(*)

----------------- ----------

30001201 01:00:00 306

SQL> select executions from v$sqlarea where sql_id='d8yp8608d866z';

EXECUTIONS

----------

10

SQL> exec dbms_stats.gather_table_stats('SCOTT','T3',method_opt=>'for all columns');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select to_char(savtime,'yyyymmdd hh24:mi:ss'), count(*) from WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY group by savtime order by 1;

TO_CHAR(SAVTIME,' COUNT(*)

----------------- ----------

30001201 01:00:00 459

SQL> select executions from v$sqlarea where sql_id='d8yp8608d866z';

EXECUTIONS

----------

15

なお、パブリッシュでもこのdeleteは発行されるが、表毎に1回しか発行されていなかった。特にカラムを絞り込むことなく削除できるからだろう。

SQL> exec dbms_stats.publish_pending_stats('SCOTT','T1');

select executions from v$sqlarea where sql_id='d8yp8608d866z';

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>

EXECUTIONS

----------

16

SQL> exec dbms_stats.publish_pending_stats('SCOTT','T2');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select executions from v$sqlarea where sql_id='d8yp8608d866z';

EXECUTIONS

----------

17

SQL> exec dbms_stats.publish_pending_stats('SCOTT','T3');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select executions from v$sqlarea where sql_id='d8yp8608d866z';

EXECUTIONS

----------

18

SQL> select to_char(savtime,'yyyymmdd hh24:mi:ss'), count(*) from WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY group by savtime order by 1;

TO_CHAR(SAVTIME,' COUNT(*)

----------------- ----------

20210622 06:23:55 153

20210622 06:23:55 153

20210622 06:23:57 153

SQL>

このdelete文はdbms_statsパッケージ内から発行されているSQLなのでヒント追加などで実行計画を変更できない。基本的にはパブリッシュすれば遅延は発生しないはずである。しかし、保留統計を使えば統計が蓄積されてしまうことは運用上発生し得るし、保留統計取得に時間がかかり困ることもあるだろう。

この問題の解決策をいろいろと考えたが、今のところ一番簡単で有効と思われるのは以下のようなSQLパッチを適用することである。SQLパッチは任意のSQLIDにヒントを入れることができる機能であり、19cではdbms_sqldiag.create_sql_patchとしてマニュアルに記載されている機能である。インスタンス再起動により揮発することはない。なお、下記SQLIDは19.3の結果であり、バージョンによりSQLIDは変わる可能性がある点はご留意頂きたい。保留統計取得が遅く、このSQLで時間がかかっている場合には試してみると良いだろう。

保留統計性能改善用SQLパッチ(19c)

declare patch_name varchar2(20); begin patch_name := dbms_sqldiag.create_sql_patch( sql_id=>'d8yp8608d866z', hint_text=>'index(@DEL$1 WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY@DEL$1 I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST)', name=>'pend_del_patch'); end; /

以下は実際に手元の環境でこのSQLパッチを適用した後の実行計画である。HINTに指定した通り、I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_STの索引が使われており、かつNoteセクションにSQL patch "pend_del_patch" used for this statementとSQLパッチが使われていることがわかる。この実行計画ならOBJ#で絞り込めるため、いくら保留統計が蓄積したとしても遅延が発生することはないだろう。なお、このSQLパッチを削除するには、dbms_sqldiag.drop_sql_patch('pend_del_patch')を使えば良い。

SQL> declare

2 patch_name varchar2(20);

3 begin

4 patch_name := dbms_sqldiag.create_sql_patch(

5 sql_id=>'d8yp8608d866z',

6 hint_text=>'index(@DEL$1 WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY@DEL$1 I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST)',

7 name=>'pend_del_patch');

8 end;

9 /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select name,sql_text, created from dba_sql_patches;

NAME SQL_TEXT CREATED

-------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

pend_del_patch delete /* QOSH:PURGE_OLD_STS *//*+ dynam 22-JUN-21 06.31.42.940687 AM

ic_sampling(4) */ from sys.wri$_optstat

SQL> exec dbms_stats.publish_pending_stats('SCOTT','T1');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select * from table(dbms_xplan.display_cursor('d8yp8608d866z', null, 'ALL ALLSTATS LAST'));

PLAN_TABLE_OUTPUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SQL_ID d8yp8608d866z, child number 0

-------------------------------------

delete /* QOSH:PURGE_OLD_STS *//*+ dynamic_sampling(4) */ from

sys.wri$_optstat_histgrm_history where :1 = savtime and obj# = :2

and intcol# = nvl(:3, intcol#)

Plan hash value: 1545931696

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Id | Operation | Name | E-Rows |E-Bytes| Cost (%CPU)| E-Time | Pstart| Pstop |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 | DELETE STATEMENT | | | | 8 (100)| | | |

| 1 | DELETE | WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY | | | | | | |

| 2 | TABLE ACCESS BY GLOBAL INDEX ROWID BATCHED| WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY | 31 | 1767 | 8 (0)| 00:00:01 | ROWID | ROWID |

|* 3 | INDEX RANGE SCAN | I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST | 31 | | 6 (0)| 00:00:01 | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Query Block Name / Object Alias (identified by operation id):

-------------------------------------------------------------

1 - DEL$1

2 - DEL$1 / WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY@DEL$1

3 - DEL$1 / WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY@DEL$1

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

3 - access("OBJ#"=:2 AND "WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY"."SYS_NC00018$"=SYS_EXTRACT_UTC(:1))

filter(("INTCOL#"=NVL(:3,"INTCOL#") AND "WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY"."SYS_NC00018$"=SYS_EXTRACT_UTC(:1)))

Column Projection Information (identified by operation id):

-----------------------------------------------------------

2 - (cmp=2,3,4; cpy=5) "WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY".ROWID[ROWID,10], "OBJ#"[NUMBER,22], "INTCOL#"[NUMBER,22], "SAVTIME"[TIMESTAMP

WITH TIME ZONE,13], "WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY"."COLNAME"[VARCHAR2,128], "WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY"."SYS_NC00018$"[TIMESTAMP,11]

3 - "WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY".ROWID[ROWID,10], "OBJ#"[NUMBER,22], "INTCOL#"[NUMBER,22],

"WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY"."SYS_NC00018$"[TIMESTAMP,11], "WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY"."COLNAME"[VARCHAR2,128]

Hint Report (identified by operation id / Query Block Name / Object Alias):

Total hints for statement: 2

---------------------------------------------------------------------------

1 - DEL$1

- dynamic_sampling(4)

2 - DEL$1 / WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY@DEL$1

- index(@DEL$1 WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY@DEL$1 I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST)

Note

-----

- SQL patch "pend_del_patch" used for this statement

- Warning: basic plan statistics not available. These are only collected when:

* hint 'gather_plan_statistics' is used for the statement or

* parameter 'statistics_level' is set to 'ALL', at session or system level

◆まとめ

本稿では保留統計の基本的操作方法のまとめと、保留統計取得遅延問題について記載した。保留統計遅延問題の本質を要約すると以下3点である。

・保留統計は蓄積するとヒストグラム削除で時間がかかることがある(仕様)

・上記遅延を解消するには適切にパブリッシュし保留統計を蓄積しない運用を心がけること

・どうしても遅延解消したい場合は、SQLパッチでチューニングは可能(自己責任)

以上

2021-06-22 08:27

ブロックチェンジトラッキングでDB遅延発生 [アーキテクチャ]

今年のお正月はStay Homeで家でゆっくりするかと思っていたら、夜に電話がかかってきてそのまま出社、翌朝までに何とか収束できたのは良かったものの、とても平和なお正月とは言えなかった。このときは収束に向けてに集中していたので全く考える余裕はなかったが、振り返ってそもそも何故平和なお正月を過ごせなかったのかを考えると、結局一つの結論、つまりlarge_pool_sizeに値を設定せず自動チューニングに任せていたのが敗因だったのではないか、という考えに至った。ということで、今年初の投稿は、年始早々対応したこのトラブルの備忘である。

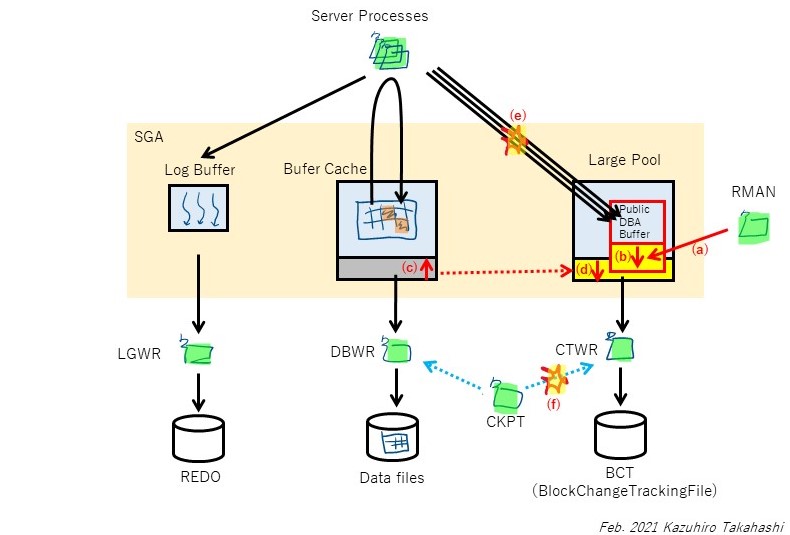

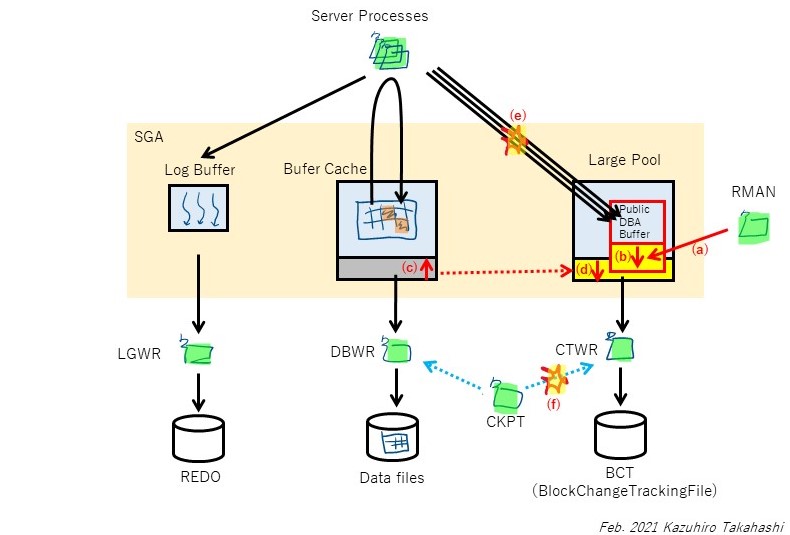

ブロックチェンジトラッキング(BCT)とは、RMANの高速増分バックアップを取得する際に、どのブロックが前回バックアップから更新されたかを記録する仕組みである。この機能により、RMANは更新されたブロックだけを読み込み、バックアップを取得することができるため、バックアップ時間を短縮するために一般的に使われている機能である。

しかし、バックアップを取得することで、業務のSQL(フォアグラウンドプロセス)に遅延を発生させ得ることがあるのだろうか。alertログに出ていたpublic DBA bufferが不足したメッセージがあることから、少なくともRMANバックアップが引き金となりこのメモリ領域が枯渇し、それによりCKPTに待機が発生し、そこから業務に遅延が波及した可能性はあると考えた。また、状況からDBインスタンス再起動後の初めてのRMANバックアップであったことから、public DBA bufferが不足した原因はDBインスタンス再起動と何等かの関連があるのではないか、という仮説は立てられた。

その後、サポートと解析を進めたところ、少しずつブロックチェンジトラッキングの仕組みが分かってきた。Oracle Ace DirectorのAlexander Gorbachev氏の記事(参考1)の関連部分を要約すると概ね以下のような内容である(原文はBCTファイルのブロック構造を詳細に記載しており、理解が難しいが、より正確に理解する必要があれば読んでみるとよいだろう。ここまで解析できるものなのかと驚きを禁じ得ない)。

---参考[1]の抜粋(日本語訳)

データファイルブロックへの変更はREDOエントリを生成する。より具体的には、REDOチェンジベクターを生成し、それをブロックに適用する。この適用はディスク上のブロックに直接適用される訳ではなく、バッファキャッシュにまずブロックを読み込み、それからブロックの内容に変更を適用する(ダイレクトパスライトはこの限りではない)。バッファキャッシュ上のブロックは「ダーティ」となり、DBWRが非同期にディスクへフラッシュする。

ダーティとなったブロック(チャンク)をBCTファイルへ書き込むのは、CTWRの役目である。サーバプロセスがREDOエントリをログバッファに書き込むのと同時に、SGA上の特別なバッファにどのブロックが変更されたかを記録する。のちにCTWRはこの情報を用いてBCTファイルを更新する。CTWRがBCTファイルを書き込むタイミングはチェックポイントである。CKPTプロセスはCTWRプロセスへシグナルを送り、このバッファの内容をBCTファイルにフラッシュするよう促す。CKPTはCTWRの書き込みを待たず、CTWRがシグナルを受け取ったことを確認したら、後続のデータファイルヘッダと制御ファイルを更新しチェックポイントを完了する。これと並行して、CTWRはBCTファイルへの更新を行う。

RMAN増分バックアップが開始されるとき、RMANのシャドープロセスはBCTファイルを読み、BCTファイルヘッダを更新する(X$KRCCDR経由で確認できるblock 2176情報もあわせて)。次に、RMANはCTWRプロセスにシグナルを送り、新しい(バックアップの)バージョンを作る必要があることを知らせる。CTWRはBCTに新しいバージョンを作成し、新しいエクステントを作り、必要なら古いビットマップをパージする。その後、CTWRはRMANに制御を返す。

これで初めてRMANのシャドープロセスは必要な過去のすべてのビットマップを読み込み、どのチャンクがバックアップに必要なのかを識別できる。最後にメインの処理である、ダーティなチャンクを読み、変更されたブロックをバックアップピースに書き込む処理を行う。

---

上記の「SGA上の特別なバッファ」とは、まさにpublic DBA bufferのことではないかと考えられる。ここには明記されていないが、public DBA bufferとはCTWRがLarge Pool上に確保するバッファであり、public DBA bufferが不足した場合はサイズが自動拡張されるものらしい。私の手元の環境でBCTを有効にしてLarge Poolのメモリを確認すると、CTWR dba bufferが確認できる。

SQL> select * from v$sgastat where POOL ='large pool';

POOL NAME BYTES CON_ID

-------------- -------------------------- ---------- ----------

large pool free memory 745472 0

large pool PX msg pool 491520 1

large pool CTWR dba buffer 880640 1★

large pool krcc extent chunk 2076672 1

AWRのSGA breakdown differnce by Pool and NameDB/Instのセクションに上記メモリサイズが記録されている。今回の事象では、DB再起動によりpublic DBA bufferが初期値になっていたことがAWRから確認できた。

(1)年末年始のメンテナンス作業でDBインスタンスを再起動した。このとき、CTWRが使うパブリックDBAバッファがクリアされ、初期値のサイズになった。このサイズが小さかったのでLarge Poolも小さくなった(large_pool_sizeは指定せず自動調整としていたため)

(2)オンライン業務が開始され、更新のDMLが発行されると、サーバプロセスはREDO(チェンジベクター)を生成するとともに、CTWRへ更新ブロック情報を連携する。CTWRからBCTファイルへの書き込みは非同期なので、CTWRはIOを待つことなくサーバプロセスへACKを返す。CTWRはCKPTからチェックポイントのタイミングで書き込み要求を受け取り、BCTファイルへパブリックDBAバッファの内容をBCTへ書き込む

(3)RMANバックアップが開始される。このとき、BCTに新しいバージョンを作成する等の更新が発生するため、パブリックDBAバッファに書き込む(a)。このとき、パブリックDBAバッファが不足したため、CTWRは自動拡張を試みる(b)。拡張中はパブリックDBAバッファは排他ロックを獲得し、サーバプロセスからのパブリックDBAバッファへのアクセスは待たされる(e)

(4)CKPTは定期的にCTWRへ書き込み要求を出すが、自動拡張中はパブリックDBAバッファの排他ロックによりCTWRが要求を返却できず、待たされる(f)

(5)パブリックDBAバッファを拡張するため、Large Pool内に空きメモリを確保しようとする。ここで、Large Poolが不足したため、動的に拡張(GLOW/IMMEDIATE)しようと試みる。具体的にはバッファキャッシュから256MBを減らし(c)、Large Poolに同サイズを追加する(d)。これに要する時間が1分程度かかる

(6)Large Poolの拡張が完了し、パブリックDBAバッファの拡張が完了する。CTWRはパブリックDBAバッファへのロックを解放し、サーバプロセスやCKPTからの書き込み要求を受け付けるようになり、待機が解消する

発生した状況からは概ねこのようなメカニズムで今回の事象は発生したのではないかと思っている。もちろん内部の動きは公開されておらず想像込みであるので、これで全容を把握できているとは思っていないし、正しさも保証できない。それでも、パブリックDBAバッファ、およびLarge Poolの動的拡張に時間がかかると、その間、更新を伴うトランザクションおよびCKPTがハングのような状態に陥るという関連性は理解できる。また、自動拡張で時間がかかったのは恐らく(c)(d)の動きとみている。(b)だけであれば、すでに確保されたプール内での拡張なので、目に見える待機が生じるとは思えない。

BCTを使っている場合は、インスタンス再起動後にLarge Poolが小さくならないように、再起動前にAWR等でサイズを確認しておき、large_pool_sizeに設定しておくとよい。large_pool_sizeは最低値を設定するものなので、再起動後にpublic DBA bufferが小さくなったとしても、Large Poolは少なくとも再起動前のサイズを維持しているので、初回RMANバックアップでpublic DBA bufferが自動調整され拡張されたとしても、Large Poolの自動拡張までに及ぶことはなく、遅延の影響は限定的にすることができると考える。large_pool_sizeはオンラインで変更できるし、運用中の現在の値に設定するだけなので、何らリスクはないはずである。

上記に加えpublic DBA bufferのサイズを固定化することも対策として有効である。これは隠しパラメータ(_bct_public_dba_buffer_size)で制御できるため、サポートに確認の上、対処することが望ましい。固定化すると自動調整が効かなくなるデメリットはあるものの、不足した場合はCTWRがBCTへ書き込みが追い付かず、block change tracking buffer space待機が出る可能性があるが、エラーとなるような状況にはならないはずである。AWRからこの待機が顕著に表れるようになれば、このパラメータをチューニングすればよいだけの話である。

また、そもそもインスタンス再起動でpublic DBA bufferのサイズが維持されないのは不具合らしく、すでにパッチ(BUG 30289516 BCT BUNDLED FIXES FOR EASE OF BACK PORTING)が出ているため、12c~19cでこれから対処が可能であれば、要否を含めサポートに確認するとよい。

本記事が、OracleのDBAにとって少しでも平和な正月を迎える一助になれば幸いである。

2021/8/19追記

発生メカニズムの図の(a)の矢印は、RMANから直接Public DBA Bufferを指しているが、これは正確ではない。参考[1]によれば、RMANが直接public DBA bufferへ書き込むのではなく、RMANがCTWRへシグナルを送信し、CTWRがバッファを必要に応じて確保(拡張)する動きとなるので、より正確にはRMAN→CTWR→Public DBA Bufferと記載すべきであった。いずれ図を書き換えたいが、ここに訂正しておく。

1.発生事象

オンラインが一時的(約1分程度)滞留し、これによるAPのタイムアウトエラーが発生。切り分けの結果、DBで遅延が発生していたことが判明した。AWRを見ると、該当時間帯に、顕著なCTWRの待機(enq: CT - CTWR process start/stop)が発生していた。ASHからも、該当時間帯、上記待機でSQLが待たされていることが分かった。また、alert.logにはCKPTが上記待機で1分程度待たされたログと、public dba bufferがあふれた旨のメッセージが記録されていた。2.解析

CTWRの待機(enq: CT - CTWR process start/stop)は、マニュアルに明確な記載はない。しかし、CTWR(Change Tracking Writer Process)はRMANのブロックチェンジトラッキング(BCT)のバックグラウンドプロセスであることから、これに関連した待機であることは想像できる。確かに遅延が発生した時間は、日次のRMANのバックアップ取得ジョブの実行開始時間であったため、RMANバックアップが直接的な引き金として、フォアグラウンドプロセスにブロックチェンジトラッキングの待機が発生したのだろう。ブロックチェンジトラッキング(BCT)とは、RMANの高速増分バックアップを取得する際に、どのブロックが前回バックアップから更新されたかを記録する仕組みである。この機能により、RMANは更新されたブロックだけを読み込み、バックアップを取得することができるため、バックアップ時間を短縮するために一般的に使われている機能である。

しかし、バックアップを取得することで、業務のSQL(フォアグラウンドプロセス)に遅延を発生させ得ることがあるのだろうか。alertログに出ていたpublic DBA bufferが不足したメッセージがあることから、少なくともRMANバックアップが引き金となりこのメモリ領域が枯渇し、それによりCKPTに待機が発生し、そこから業務に遅延が波及した可能性はあると考えた。また、状況からDBインスタンス再起動後の初めてのRMANバックアップであったことから、public DBA bufferが不足した原因はDBインスタンス再起動と何等かの関連があるのではないか、という仮説は立てられた。

その後、サポートと解析を進めたところ、少しずつブロックチェンジトラッキングの仕組みが分かってきた。Oracle Ace DirectorのAlexander Gorbachev氏の記事(参考1)の関連部分を要約すると概ね以下のような内容である(原文はBCTファイルのブロック構造を詳細に記載しており、理解が難しいが、より正確に理解する必要があれば読んでみるとよいだろう。ここまで解析できるものなのかと驚きを禁じ得ない)。

---参考[1]の抜粋(日本語訳)

データファイルブロックへの変更はREDOエントリを生成する。より具体的には、REDOチェンジベクターを生成し、それをブロックに適用する。この適用はディスク上のブロックに直接適用される訳ではなく、バッファキャッシュにまずブロックを読み込み、それからブロックの内容に変更を適用する(ダイレクトパスライトはこの限りではない)。バッファキャッシュ上のブロックは「ダーティ」となり、DBWRが非同期にディスクへフラッシュする。

ダーティとなったブロック(チャンク)をBCTファイルへ書き込むのは、CTWRの役目である。サーバプロセスがREDOエントリをログバッファに書き込むのと同時に、SGA上の特別なバッファにどのブロックが変更されたかを記録する。のちにCTWRはこの情報を用いてBCTファイルを更新する。CTWRがBCTファイルを書き込むタイミングはチェックポイントである。CKPTプロセスはCTWRプロセスへシグナルを送り、このバッファの内容をBCTファイルにフラッシュするよう促す。CKPTはCTWRの書き込みを待たず、CTWRがシグナルを受け取ったことを確認したら、後続のデータファイルヘッダと制御ファイルを更新しチェックポイントを完了する。これと並行して、CTWRはBCTファイルへの更新を行う。

RMAN増分バックアップが開始されるとき、RMANのシャドープロセスはBCTファイルを読み、BCTファイルヘッダを更新する(X$KRCCDR経由で確認できるblock 2176情報もあわせて)。次に、RMANはCTWRプロセスにシグナルを送り、新しい(バックアップの)バージョンを作る必要があることを知らせる。CTWRはBCTに新しいバージョンを作成し、新しいエクステントを作り、必要なら古いビットマップをパージする。その後、CTWRはRMANに制御を返す。

これで初めてRMANのシャドープロセスは必要な過去のすべてのビットマップを読み込み、どのチャンクがバックアップに必要なのかを識別できる。最後にメインの処理である、ダーティなチャンクを読み、変更されたブロックをバックアップピースに書き込む処理を行う。

---

上記の「SGA上の特別なバッファ」とは、まさにpublic DBA bufferのことではないかと考えられる。ここには明記されていないが、public DBA bufferとはCTWRがLarge Pool上に確保するバッファであり、public DBA bufferが不足した場合はサイズが自動拡張されるものらしい。私の手元の環境でBCTを有効にしてLarge Poolのメモリを確認すると、CTWR dba bufferが確認できる。

SQL> select * from v$sgastat where POOL ='large pool';

POOL NAME BYTES CON_ID

-------------- -------------------------- ---------- ----------

large pool free memory 745472 0

large pool PX msg pool 491520 1

large pool CTWR dba buffer 880640 1★

large pool krcc extent chunk 2076672 1

AWRのSGA breakdown differnce by Pool and NameDB/Instのセクションに上記メモリサイズが記録されている。今回の事象では、DB再起動によりpublic DBA bufferが初期値になっていたことがAWRから確認できた。

3.DB遅延発生メカニズム

上記から、本事象の遅延発生メカニズムは以下のようなものと考えられる。(1)年末年始のメンテナンス作業でDBインスタンスを再起動した。このとき、CTWRが使うパブリックDBAバッファがクリアされ、初期値のサイズになった。このサイズが小さかったのでLarge Poolも小さくなった(large_pool_sizeは指定せず自動調整としていたため)

(2)オンライン業務が開始され、更新のDMLが発行されると、サーバプロセスはREDO(チェンジベクター)を生成するとともに、CTWRへ更新ブロック情報を連携する。CTWRからBCTファイルへの書き込みは非同期なので、CTWRはIOを待つことなくサーバプロセスへACKを返す。CTWRはCKPTからチェックポイントのタイミングで書き込み要求を受け取り、BCTファイルへパブリックDBAバッファの内容をBCTへ書き込む

(3)RMANバックアップが開始される。このとき、BCTに新しいバージョンを作成する等の更新が発生するため、パブリックDBAバッファに書き込む(a)。このとき、パブリックDBAバッファが不足したため、CTWRは自動拡張を試みる(b)。拡張中はパブリックDBAバッファは排他ロックを獲得し、サーバプロセスからのパブリックDBAバッファへのアクセスは待たされる(e)

(4)CKPTは定期的にCTWRへ書き込み要求を出すが、自動拡張中はパブリックDBAバッファの排他ロックによりCTWRが要求を返却できず、待たされる(f)

(5)パブリックDBAバッファを拡張するため、Large Pool内に空きメモリを確保しようとする。ここで、Large Poolが不足したため、動的に拡張(GLOW/IMMEDIATE)しようと試みる。具体的にはバッファキャッシュから256MBを減らし(c)、Large Poolに同サイズを追加する(d)。これに要する時間が1分程度かかる

(6)Large Poolの拡張が完了し、パブリックDBAバッファの拡張が完了する。CTWRはパブリックDBAバッファへのロックを解放し、サーバプロセスやCKPTからの書き込み要求を受け付けるようになり、待機が解消する

発生した状況からは概ねこのようなメカニズムで今回の事象は発生したのではないかと思っている。もちろん内部の動きは公開されておらず想像込みであるので、これで全容を把握できているとは思っていないし、正しさも保証できない。それでも、パブリックDBAバッファ、およびLarge Poolの動的拡張に時間がかかると、その間、更新を伴うトランザクションおよびCKPTがハングのような状態に陥るという関連性は理解できる。また、自動拡張で時間がかかったのは恐らく(c)(d)の動きとみている。(b)だけであれば、すでに確保されたプール内での拡張なので、目に見える待機が生じるとは思えない。

4.教訓

RMANでBCTを使っていても、オンライン処理と重ならなければ、1分程度の待機は気づくことないかもしれない。本事象はクリティカルなオンライン処理において、BCTを使っており、large_pool_sizeを設定していないシステムに限定されるだろう。言うまでもなく、バックアップでRMANを使っていなければ、BCTを使う必要はない。ストレージのスナップショット機能等を使ってバックアップをしているなら関係ない。BCTを使っている場合は、インスタンス再起動後にLarge Poolが小さくならないように、再起動前にAWR等でサイズを確認しておき、large_pool_sizeに設定しておくとよい。large_pool_sizeは最低値を設定するものなので、再起動後にpublic DBA bufferが小さくなったとしても、Large Poolは少なくとも再起動前のサイズを維持しているので、初回RMANバックアップでpublic DBA bufferが自動調整され拡張されたとしても、Large Poolの自動拡張までに及ぶことはなく、遅延の影響は限定的にすることができると考える。large_pool_sizeはオンラインで変更できるし、運用中の現在の値に設定するだけなので、何らリスクはないはずである。

上記に加えpublic DBA bufferのサイズを固定化することも対策として有効である。これは隠しパラメータ(_bct_public_dba_buffer_size)で制御できるため、サポートに確認の上、対処することが望ましい。固定化すると自動調整が効かなくなるデメリットはあるものの、不足した場合はCTWRがBCTへ書き込みが追い付かず、block change tracking buffer space待機が出る可能性があるが、エラーとなるような状況にはならないはずである。AWRからこの待機が顕著に表れるようになれば、このパラメータをチューニングすればよいだけの話である。

また、そもそもインスタンス再起動でpublic DBA bufferのサイズが維持されないのは不具合らしく、すでにパッチ(BUG 30289516 BCT BUNDLED FIXES FOR EASE OF BACK PORTING)が出ているため、12c~19cでこれから対処が可能であれば、要否を含めサポートに確認するとよい。

本記事が、OracleのDBAにとって少しでも平和な正月を迎える一助になれば幸いである。

◆参考文献

[1]ORACLE 10G BLOCK CHANGE TRACKING INSIDE OUT (Doc ID 1528510.1)2021/8/19追記

発生メカニズムの図の(a)の矢印は、RMANから直接Public DBA Bufferを指しているが、これは正確ではない。参考[1]によれば、RMANが直接public DBA bufferへ書き込むのではなく、RMANがCTWRへシグナルを送信し、CTWRがバッファを必要に応じて確保(拡張)する動きとなるので、より正確にはRMAN→CTWR→Public DBA Bufferと記載すべきであった。いずれ図を書き換えたいが、ここに訂正しておく。

2021-02-04 07:26

Autonomous Database (ADB)はどこまで使えるか [アーキテクチャ]

1.はじめに

私の周りでは更改前のオンプレの運用中のトラブルの話がまだ多く、クラウドを実感することはさほど多くない。しかし、レビュー等でAWS RDSを使う案件の増加を実感するところでもある。私も遅ればせながら、今年春から実際にADBやOCIを触り始めている。今のところ私がやったのは、以下のリンクから、Autonomouse databaseとOCI architectの動画を一通り見て、実際にOCIを使ってみて学習した。3~4か月程度の学習の結果、Autonomous databaseやOCI architect associateまでは取得できた。残念ながらarchitect professionalは不合格だったが、これは2年の実務経験と謳っているだけに妥当なところかもしれない。

Oracle Ramps Up Free Online Learning and Certifications for Oracle Cloud Infrastructure and Oracle Autonomous Database

実際ADBやOCIを触ってみて、その使い方を学ぶことはたいして難しくないことはよくわかる。例えば、DBの構築はDBのタイプ、CPU数や領域サイズ等を指定すれば、数クリックでインスタンスが上がってしまう。バックアップは自動で取得されており、リストアはリカバリポイントを選択してクリックするのみ。時代は確実に現場のDBAの定型作業をコモディティ化する方向に進んでいると感じる。逆に定型作業に落ちない部分、例えばクラウドへの移行や、サービスの制約とオンプレのギャップを埋める作業、性能チューニング、障害の切り分けなどは、難しくなるかもしれないと感じている。その意味でも、やはりクラウドサービスの理解とその制約を正しく理解することは、避けることができないと感じている。

2.ADBで運用上気になること

Autonomous Database (ADB)で気になったのは、オンプレ運用に慣れた感覚からすると制約があることである。特にOSへのアクセスが制限されていることは思いのほか不便で、例えばディレクトリオブジェクト経由で入出力するファイルをOSから直接アクセスできない。DBMS_CLOUDパッケージでデータロードしたときのエラーログファイルも、OSから直接アクセスする方法がないため、DBMS_CLOUDパッケージを使って、都度オブジェクトストレージを介してファイルをやりとりする必要がある。実際運用で使った経験がないのであくまで想像でしかないが、DBAとしては結構面倒なのではないかと思う。AWSのRDSも同様のコンセプトであるので、これに関していえばOracleが、というよりクラウドPaaSの共通の課題かもしれない。

また、DBの障害解析でalert.logや各種トレースファイルを見たい場合にどうすればよいのかという点も気になる。フルマネージドなクラウドサービスとはいえ、単純なハード障害でなければ、オンプレと同じように問題の切り分けを行うためにログを見なければならない状況になり得るだろう。検知はOEMでできるとして、いままでのようにユーザ側で生ログ見てMOSで調べて切り分けることは難しくなるかもしれない。ユーザはよりアプリケーションに近い問題(AWRやASHを使ったSQL性能改善やORA-1555など)に注力し、ORA-600などのトラシューは隠蔽され、定期パッチ適用でいつのまにか自然に修正されているという世界が一般的になっていくのかもしれない。いずれにしても、ログ一式をまとめてSRへ送付する必要がなくなるのは本当にありがたい。

3.もし今のシステムでADBを使うことになったら

今回勉強を通して分かったことをベースに、実際どこまでこのサービスが使えるのか、今現在自分の関わっているシステムで考察してみよう。本システムはExadata上に3つの異なるDBを構成(OLTP用、バッチ用、DWH用)し、規模はそれぞれ数TB程度、バックアップはRMANでZFSへ、監視はOEMを用いている。これをADBに移行するとした場合の構成、課題を考えてみたい。

◇ATPかADWか

初めの選択は、それぞれのDBをATP、ADWどちらへ移行するか、という点である。ATPはOLTP用、ADWはDWH用なので、オンライン、バッチメインのDBはATPで問題ないだろう。しかしDWHは単純にADWを選択すればよい、ということではない。ADWはカラムストア、デフォルトでEHCC(圧縮)が有効、デフォルトでHINTは効かない、といった違いがあることから、移行する上ではどのような動きになるのか予想が難しい。APになるべく手を入れず現行の動きを踏襲したいなら、ATPを選択すべきだろう。ADWを選択するなら、SQLのチューニングやアーキテクチャ(利用しているミドルの設定)を見直す覚悟が必要だろう。

◇sharedかdedicatedか

続いての選択は、sharedがdedicatedかである。言うまでもなくsharedは複数のユーザ(テナント)でDBサーバを共有するため、必然的に運用に制約が生じる。例えば、四半期に一度のパッチ適用のタイミングは今のところsharedではカスタマイズできない。実際、私のADWの環境では、Next Maintenance: Sat, Sep 5, 2020, 09:00:00 UTC -13:00:00 UTC(日本時間なら18時~24時)というように、次回のメンテナンスのタイミングが示されている(通常この4時間全部がメンテナンスにかかる訳ではなく、実際は2時間以下らしい)。実際のシステム運用では、データベース毎に停止調整可能な日や時間帯が決まっているので、そのタイミングを狙って計画する。オンラインでメンテナンスされるとはいえ、sharedの選択はなく、やはりdedicated一択であろう。

◇CPUのサイジング

CPUサイジングは、オンプレExadataのコア数をベースに必要なOCPUを算出するが、メモリがOCPUベースで決まってしまうので、両方満たすようなシェイプにする必要がある。現在ADBのハードとして選択可能なExadataX8-2 halfのスペックを見ると、CPUは200コア、メモリは2,880GBメモリ/4ノード(50コア、720GBメモリ/ノード)であり、現在オンプレで動いているOracleではなかなか使い切れない程の高スペックである。なお、フラッシュキャッシュがRAWで179.2TBということは、3冗長(WriteBack)でおおむね論理50TB以上使えることになるので、数TBレベルのDBはすべてフラッシュキャッシュに乗ってしまう。現在、バッチ処理等でシングルブロックリードの待機でI/Oネックとなっていた処理は、I/Oレイテンシの向上により性能向上の恩恵を受けられるはずである。

A Characteristics of Infrastructure Shapes

◇接続性

本システムはオンラインはAPサーバからはJDBC接続、バッチサーバやBIツールからはOracle*Netの接続がある。移行に際し、ADBの接続に必要な資格証明ファイルをクライアントに配置し適切な設定をする必要がある。実際に資格証明をダウンロードするとWallet_(DB名).zipというファイルが得られるが、この中には以下のファイルが含まれる。Oracleクライアントからの接続は、?/network/admin配下にcwallet.ssoを配置し、既存のtnsnames.oraの接続情報を下記tnsnames.oraの内容に書き換え、sqlnet.oraにWALLET_LOCATIONを追加すればADBに接続できるようになる。JDBCでは"jdbc:oracle:thin:@接続識別子?TNS_ADMIN=XXX"のように、TNS_ADMINでウォレットの格納場所をデフォルトから変更すれば良いようだ。

tnsnames.oraには以下のようにhigh、low、mediumの3種類のサービスに接続できるよう、接続識別子が用意されている(以下はADWの例。ATPではこれに加え、tpurgentとtpが追加される)。既存の接続識別子を踏襲し、接続内容だけ下記に書き換えれば、既存クライアント資材への影響を少なくDB接続先をADBに変更できる。

移行の際には接続毎にどれを使うかを考えなければならない。上記それぞれのサービスの違いは以下マニュアルに記載されている。OLTP系の接続は同時実行性が求められるため、一律tpurgentで良いだろう。バッチ系APはtpでも良さそうだが、paralellismが使えないので、やはりtpurgentしかない。そもそもリソースマネージャに依存せずに設計されたシステムでは、一律tpurgentでの接続と割り切っても良いのではないか。なお、もしADWを使う場合は少し注意が必要である。ADWのhighはparallelismはCPU_COUNTまでであるが、Concurrent Statements(同時実行できるSQL数)が3に限定されている。DWH系アプリケーションの夜間バッチは多重実行されるため、ここはmediumを選択し、parallelismは4に制限されるが、Concurrent Statementsがparallelismが1.25 × CPU_COUNTとなるのが良いだろう。

Predefined Database Service Names for Autonomous Transaction Processing

Predefined Database Service Names for Autonomous Data Warehouse Dedicated Databases

◇バックアップ

ADBのバックアップは、保持期間60日、PITRでいつでも任意のタイミングにリカバリできる。しかし、sharedではバックアップのタイミングや保持期間がカスタマイズできない。例えば私のADWの環境ではUTCで12時頃(JSTで21時頃)にインクリメンタルバックアップが取得されているが、今のシステムでは、この時間は月次の重要バッチと重なってしまう。この点、dedicatedならバックアップタイミングがカスタマイズが可能、かつ、保持期間も7、15、30、60日から選択できるようになる。また、マニュアルバックアップを取得できるので、特定のリリースのタイミング等でのバックアップに利用できる。実運用上は主要なバッチと重ならないように制御することを考えると、オブジェクトストレージへのバックアップ性能を見極め、現在のバックアップウィンドウに収まるかを見切る必要がある。このあたりは実際に性能を検証して確認する必要があるだろう。

一点気になるのは、開発期間中のバックアップ・リカバリである。例えば性能試験では、特定のDBのデータ断面バックアップしておき、試験後にその断面をリストアする。試験を同じデータの条件で実行するために、何度も同じ断面にリストア(フラッシュバックDB)する。夜間にシナリオを流せるよう、リストアもジョブに組み込み自動化する。このような使い方をするには、マニュアルバックアップとフラッシュバックDBを組み合わせればできそうな気はするが、フラッシュバックの保持期間が24時間では土日かけて流すシナリオに耐えられないとか、自動化のために外部インタフェースからフラッシュバックDBを起動する仕組みづくりを考えないといけないといった解決すべき課題はいくつか出てきそうである。複数断面を任意のタイミングにリカバリすることの難しさを経験した方なら、これがクラウドで簡単に実現できる日を待っているに違いない。

◇監視

現時点ではATP dedicatedのみだが、OCIマーケットプレイスのOEMが使えるので、これで一通りの監視が可能と思われる。alert.logでORA-エラーが発生したことの検知や、メモリや領域等のリソース(閾値)監視は基本的に用意されたテンプレートを利用して作りこめばよいだろう。拡張メトリックで作りこんだ部分のカスタマイズがどの程度許されるのか、あたりが若干懸念としてある。また、OEMで検知したメッセージをJP1/IMの統合監視に連携する必要があるので、この実現方式は要検討である。

Administrator's Guide for Oracle Autonomous Databases

◇その他懸念点